キッチン

家つくりの最初に誰もが悩むこと

キッチンをオープンにするか

キッチンを独立させるか

この家は独立型

カウンター上部の開口によりダイニングとつながります

キッチン空間は備え付けるものがたくさん

独立させることにより

家の中はいつもスッキリします

写真はダイニング側からの写真

ダイニングとキッチンをつなぐ

カウンターは配膳はもちろん

パソコン台として

収納として使うことができます

採光と通風のためでもありますが

ゴミ出し動線のための勝手口

勝手口そばの家電収納下はゴミ箱置き場

食料品・食器・タッパー等の収納もたっぷり

その並びに冷蔵庫

このキッチンの空間は5.25帖 8.7㎡

機能的につくれる

独立キッチンも良いですよ

2024/04/17

GWに家のメンテナンス

コロナ期にはじめた麦畑は

3年続けて今年は休憩

昨年まではこの時期は畑仕事をしておりました

今年のGWの半分は

大掃除と家のメンテナンスに

自分たちでできる家のメンテナンスは

・床を貼ったり・塗装したり

・壁を貼ったり・塗装したり

・お庭まわりをきれいにしたり

GWの旅行代を家にかけると

家がグレードアップされますよ

実家のリビングの床板を張替た時

ウォールナットの床板をネットで購入して

既存床板に張り付けていきました

20畳を2日間かけて施工

やることが決まれば方法を教えてくれる動画はたくさんあります

今年のGWのメンテナンスの予定は

写真の塗装壁が汚れてきたので

・木材(米栂=ヘムロック)を壁にはる

・天井をホワイトに再塗装します

・キッチンまわりのクロスの壁を塗装する

・無垢の床板に再塗装(オイル)

壁の板代他 40000円

塗料他 12000円です

なぜか始める前からウキウキです

GWのメンテナンスをお考えの方

CONTACTからご相談ください

アドバイスできることはさせていただきます

2024/04/11

コ・デザイン

「コ・デザイン」

デザインすることをみんなの手に 上平崇仁著

この本でやっと自分の設計作業にフィットする言葉を見つけたと感じました

20年前からレフトハンズの看板に書いている「家をつくろう」という言葉は

家は住み手と共同でデザインされるべきだという信念から生まれました

設計するすべてのプロセスに住み手が参加するように心がけてきました

デザイナーにつくってもらう

デザイナー住宅を買うとは違う

家を設計・建設・住まうのプロセスを大切にする設計スタンス

「Co Design」は日本語で協同デザインという意味です

デザインのあり方について

本の表紙のゴミ箱を一例として紹介されています

デンマークのコペンハーゲンの街中にあるゴミ箱のイラストです

デンマークではゴミの分別が行われておらず、すべてのゴミが一緒に捨てられます

リサイクルを推進するために「パント」と呼ばれるデポジットの仕組みがあります

パントは購入時に1本あたり1クローナの余分な支払いをし、空き缶を返却するとその代金が戻ってくる仕組みです

ゴミを集めて換金する生活をする人が腕まくりしてゴミ箱をあさるのは人間としてはいかがなものかと感じたある若者が

ゴミ箱にちょっとした仕組みを施す提案をしました

ゴミ箱の脇に後後付けのような小さな棚がつけたのです

つまり不用意に捨てないための置き場づくりをして誰かへの小さな贈り物をしていることに

このデザインにより換金せざるを得ない人々が尊厳を保ちながら、まち全体でリサイクルが促進され、空き缶の廃棄が減少する成功例となったそうです

このエピソードは、デザインが形や色だけでなく、社会的な問題を解決する手段であることを示す例として書かれています

本のはじめにの文章に挿入されているエピソードから

「手作りのアップルジュース試飲できます」というキャッチコピーに惹かれ、著者が家族と一緒にそのブースで体験されたお話

リンゴを刻んで絞り、ジュースを作るプロセスが一連の流れで見えるようになっていて、参加者たちは自分でジュースを作り、その過程でコミュニケーションが生まれていたとのこと

このイベントは、コペンハーゲンで行われたカルチャーナイトの一環で、デンマークの社会性を反映しています

ジュースの生産装置は極めてこの国らしい仕組みに基づいていることがわかります

・貢献すれば誰もが親しく扱われる平等性

・物事が進んでいく因果関係を見えるようにする透明性

・見ず知らずの人でも協力し合う信頼性

・それを遊び心を持って仕組みが一緒に取り組めるようにする共同性

社会的な約束が経験的に学べる場があり、社会の中に溶け込んだデザインが人々の行動を形作ることを示すれいとしてあげられています

私は幼い頃から文字のフォントや包装紙の模様、ファッションに興味を持ってきました

デザインという言葉にはあこがれがあります

最近のデザインという言葉へのの安易な扱いには、少々嫌悪感を持ちます

安価なマーケティング手法としてのデザインは、その本来持つべき価値を失わせるものだと感じるからです

私が進んだ建築科で、デザインの本質について学ぶことができました

デザインは形や色だけでなく、使い手の生活や環境と深く結びついていることなどです

家を協同で設計し、住み続ける人がその空間を理解することで、社会空間全体のデザインに対する視点も養われていきます

家は単なる建物ではなく、そこで暮らす人々の生活やコミュニティを形作る大切な要素なのだから

ぜひ コ・デザイン をいろんな場所で

これからの日本の環境をデザインしていきましょう

2024/02/20

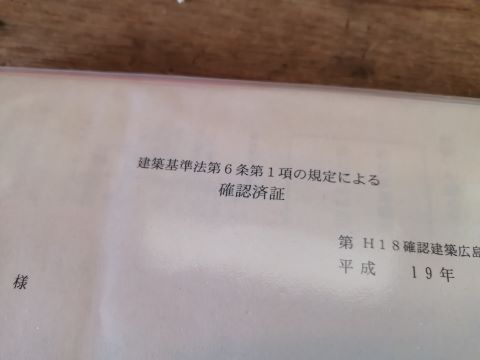

建築確認申請

市街地で新築で建物を建てる時等は

建築確認申請が必要です

建築主は役所等に提出しなければいけません

知っていましたか

私たち建築士は代願をしている立場です

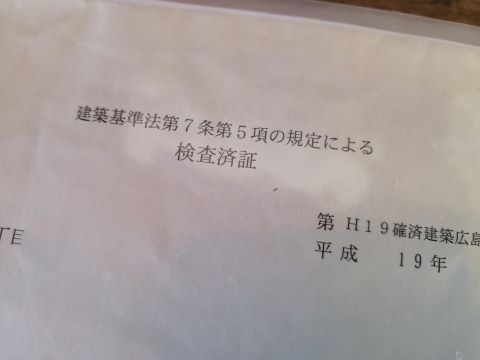

また申請通りに建物が建っているかどうか

審査を受けて検査済書をうけとらなければ

建ってる建物は違法建築物となります

実家を改装した時も確認済書はありましたが

検査済証はありませんでした

当時の流れなのか太平住宅さんが審査を受けなかったのですが

施主にそのことを知らしていたでしょうか

ノーだと思います

私は事務所をかまえたころ25年前から

全ての建物で検査済みをとってきているといいたいとこですが

一軒だけ工務店さんからの依頼で検査済みとらなかった建物あります

建築基準法が昭和25年に制定されてから

その時からずっと検査済証は必須でしたが

工務店や建築士がお施主さんからの要望がないのをいいことに

そのままにしていた状況

空き家利用の時はどのように対応していくべきか論議がひつようでは

2024/02/09

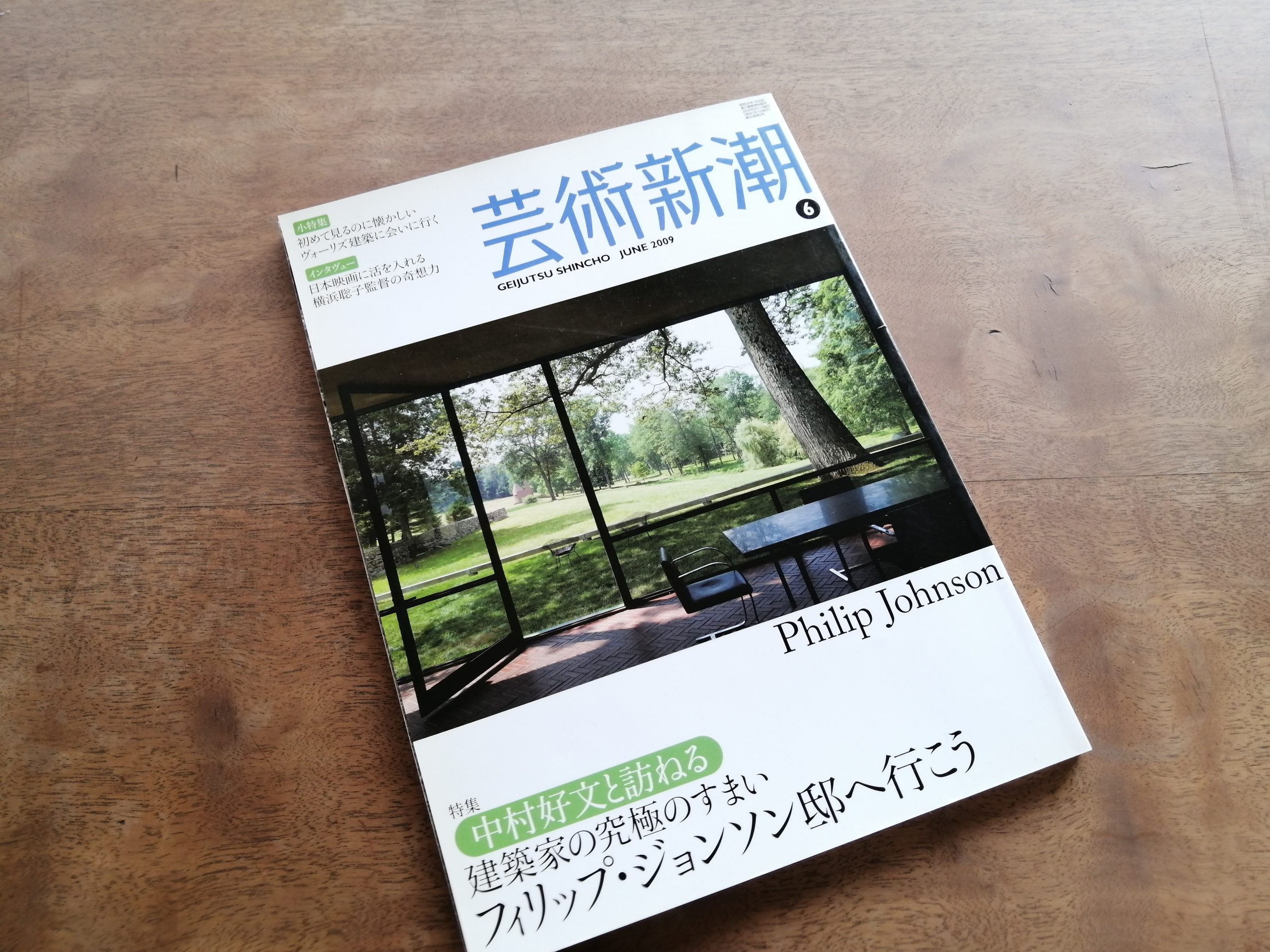

フィリップ・ジョンソン邸へ行こう

表紙買いした雑誌を

久々に手に取り読んでみました

写真の『ガラスの家』という住宅作品は

好きな住宅として学生の時にあげていたもの

・フィリップ・ジョンソン 先生

・中村好文 先生

買いますと

* * *

この住宅は 設計者の週末の隠れ家であり

鉄とガラスでできた小屋である

内部に壁は存在せずガラスで作られた箱の中の空間は感覚的には一つの大きなホールである

私が気に入った1つ目の理由は

この大きなホールを家具やオブジェの配置によっていくつかの領域に自然に分かれていることである

無理やり用途によって細々と分けないところである

ジョンソンの言葉で言うなら

家具の配置で部屋や通路の役割を果たしている空間の領域やボリュームを自然と浮かび上がらせている点である

2つ目の理由は単純な構造ではあるけれど日本にもある箱物建築などと比べてどこか色気があるところである

装飾もたいして施されていないのにどことなく感じられる設計者の美的センスである

規則的な中に見てとれる何かである

ここでは屋根を突き抜けて 垂直に伸びる円形の塔がそう感じさせる一番のものである

日頃は装飾過剰な建物を見ることが多かったのでシンプルながらも内容のある住宅に魅了された

* * *

大学2年生の時の課題で私が写真と図面からの家の感想です

この雑誌のガイド役は建築家の中村好文先生

1974年に出版されたこの本で「ガラスの家」に出会ったそうです

「床から立ち上がった円筒は、その床に敷いてあるのと同じレンガからできていて、この家の主にモチーフとなっている。これはミースに由来するものではなく、私がかつて見た火事で焼かれて基礎とレンガの煙突だけ残った木造の農家のすがたから導き出されたからである。」

本のなかの説明に詩的なものを感じこころ揺さぶられたそうです

フィリップ・ジョンソン先生は莫大な財産を受け継いだ建築家でありながら

MoMA(ニューヨーク近代美術館)のキューレーターであり

抽象絵画のコレクターでした

建物だけをみて設計者のことまで気にせずにいた大学二年生の自分と

今の自分をつないでくれた大切な建物が『ガラスの家』

家具で仕切られた空間の作り方は日本のつい立てや床の高さで空間を分ける日本的な部分も感じられ

魅了された煙突の位置や形はモンドリアンなどの抽象絵画の画家の影響を受けていることも今ならわかります

さらに言えば、この家は広大な敷地に建つ9個の建物の一つに過ぎないということ

機能は部屋ごとでなく建物ごとに分けてあることにおどろき

そのことを気にもしてなかった自分におどろきました

ガイドの中村好文先生の文章で案内されるそれぞれの建物

意味があり実験をしている過程のすべてが人生

ガラスの家で息をひきとったフィリップ・ジョンソン

建築家の生涯かたる素敵な作品とともに天国へ

なんて詩的な締めくくりだろう

読みごたえのある雑誌です

ぜひ一読あれ

私は「ガラスの家」を見にいつかアメリカに行くことに決めました

2024/02/01

memory of life

食べ物・色・匂い

様々な思い出の扉がありますが

私の場合は空間の中での動きみたいなもので

ぼわーっとしたもので思い出します

物的に建物の思い出ではありません

今回改装したあさおか台の家

子供の頃のことは大半はこの家の敷地の中に

その場所を改修することで

いろんな思い出がよみがえりました

写真の和室洋間の2間続きの場所は

最初は祖父・祖母の生活空間

父親の葬儀をした場所

親族が集まりお祝いをするところ

これからは母がいつしか生活する場所に

それまでは昔使っていたものと

まったく同じロッキングチェアーと

大切にしまわれたアルバムたち

着古したものに愛着があるように

家には性能だけでは語れないものがあります

memory of life…

2023/10/20

ロッキングチェアー

今年の夏は8月9月は

実家の改装にかかりきりでした

設計・施主・自主施工部分と

家の歴史を知るために写真を見返していると

ロッキングチェアーにのっている姿がたくさんあったので

母の改築祝いにその当時のデザインのものを探し

リペアして姉弟でプレゼントしました

これから母が老後にお庭を見ながら過ごすのに

家族との思い出を振り返りながら

そんな時間に一番似合う椅子だと思います

久しぶりに座ったら

思い出の座り心地と違いました

イスが小さく感じました

2023/10/05

生活感

先日昨年竣工した2件の家の見学会を行いました

竣工の時のがらんとした空間を

完成写真として撮らせてもらいますが

その状態が良いというわけではなく

その後なかなかその状態になることがないので

思い出として撮っています

設計した家が住んでる人の理解により

いろんな使い方をされていくことを

誰よりも実は楽しみにしています

生活感がある状態

住宅ではそれが当たり前

どんな生活感もうけいれられる空間つくりをしているつもりです

人は日々変化しているのですから

2022/06/01

建具の高さ

少し前の日本の家は建具の高さは

地方共通で使いまわすことができるものでした

先日事務所に来られた高齢のお客様が

建具の高さは6尺の家が建てたいと

私も民家を改築しながら常々

6尺の建具と天井までの高さの割合の美しさを感じています

最近の日本人が背が高くなったから建具を高くしたのではなく

木の家への美意識が薄まったからではないかと思っています

住空間にも美しさは隠れている

2022/06/01

家の歴史

NHK朝ドラで

親子孫までの三世代100年のお話が放映されたいましたが

家の歴史100年を持つ家が

日本にはどれだけ存在するのでしょう

一番大きな消費財となりつつある世の中

少し考えをシフトして家の寿命について

家族の枠を超えて考えていかなければと思います

* * *

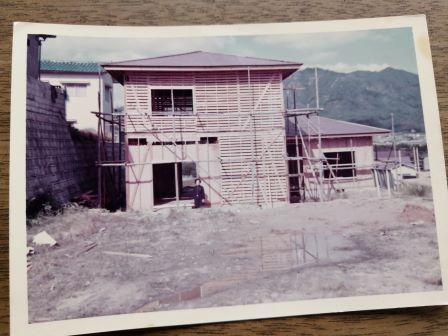

写真は私の実家です

祖父母は国鉄に勤めていて長く官舎に住んでいました

50歳を超えたころにこの家を建てました

私の父親は長男なのでそこに一緒に住むことに

間取りは父が考えたよう

参考にした建築雑誌が私の手元にあります

* * *

今年築50年なので

メンテナンスが必要な部分がたくさん

資料となる写真にうつる祖父・祖母を見て

この家のことを考える時間が増えています

仕事にする一歩手前

家に対す考え方の整理をしなくては

* * *

それにしても50年前の足場はすごいですね

職人さんの身のこなしはどんなものだったのだろう

2022/04/13