danbara

まち並みをつくる家と植栽

.jpg)

いろんな木の競演

.jpg)

広島仕様の気密住宅

.jpg)

LDからキッチンを見せない壁

.jpg)

.jpg)

.jpg)

段原再開発地域に

ご夫婦お二人の家を建てる

仕事の依頼をいただきました

6月1日が仮換地の使用開始日にあたり

周辺の土地は工事が始まってます

設計するにあたり周辺の動向を見て

ゆくっりとすすめていきます

土地は2方向が道路に面しているため

玄関の位置の候補がたくさんあります

施主の方に同行していただき

玄関の位置をまず検討しました

打ち合わせ1回目

敷地に建てられる可能性を11案作成する

ゾーニングといい

どの位置辺りにどんな大きさの部屋をとれるか

可能な案の図面を

全部見ていただく間に

お施主さんの話を聞いているうちに

求めているものの大枠が理解できる

打ち合わせ2回目

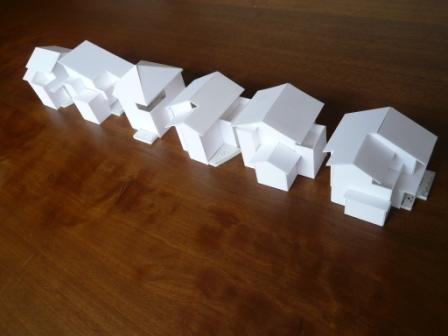

模型と図面を7案提出

大枠のゾーニングが決定できたら

次に家の見え方を考えるため

模型をつくる

二階のテラスの乗せ方で

屋根のかけ方で

いろんなボリュームの建物ができます

お客様が選択されたのは

南北に屋根が下りてくる切妻屋根

段原の再開発地区は

6月1日から換地使用開始になり

いっせいに工事が始まりました

お隣の建物は地元大工さんによって

建てられていますが

あとはほとんどハウスメーカーです

基本設計の中盤にはいり

平面計画と

建物ヴォリュームが決まったので

構造的な検討をしながら

建具の開き方等を決めていきます

また住宅設備と呼ばれる

トイレ・洗面所・キッチンなどを

ショールームに行って検討を開始します

1階の床板は何材にするか?

2階の床板は何材にするか?

基本設計の後半は

これから実施設計に入るにあたり

各部屋のイメージを決めていただきます

そのなかでも床板の占める割合が高く

また施工後なかなか取替えの聞かないものなので

サンプルを取り寄せて選択してもらいます

設計が進んできたので

敷地にて

どのように納まるか確認です

窓の位置や大きさも決まってきたので

やはりその場に立って

確認・考えることは重要です

展開図をご覧になったことはありますか

各部屋を中心からそれぞれの壁に向かって

見えるものを南北東西を図面にします

実施設計は展開図を中心に

・窓の位置と大きさ

・内部建具のデザインと開き方

・家具の詳細(機能)

・電気設備の位置(コンセント・スイッチ・照明)

などなど

生活の詳細を決めていきながら

実際作っていただく職人さんたちに

作りたいものが伝わる図面を作成していきます

図面はいろいろ合わせて

A3で75枚程です

設計図をすべて書き終わりました

設計図は家の注文書です

なのでお施主さんの方から

設計図を工務店さんに渡していただき

見積もりを依頼しました

ダイニングの家具が決定しました

設計の段階で内装を決める時

家具もイメージしていただくようにしています

家は見積もり調整中ですが

内装のイメージは変わることないので

先行して家具を購入されました

(家具によっては時間がかかるものもありますので)

家で時間を長くすごされる

ダイニングテーブルとイスを

選ぶポイントを

店主の方から伺いながら

施主さんの生活に合うものをえらばれました

リビングでソファー代わりにも使えるイス

(生地は色が変わります)

テーブルは床材とおなじチーク材

大きさは予定よりすこし大きめのもの

座ったときの居心地を優先しました

晴天のなか

段原の家の地鎮祭を行ないました

地鎮祭は工事が滞りなく進むように

設計どおりに完成するように

また火災・風水害にあわないようにと

祈願するお祭りです

施工者の方も

私たち設計者も

住まれる施主のかたも

現場ですごすはじめて時間は

一緒に祈願することから

工事ははじまります

建物の位置を再度確認をして

上棟に続いて

屋根工事のため

瓦の色きめです

現地の光の中で

確認をさせていただきます

設計事務所の仕事は

施主の要望をカタチにし

図面化していく

設計の仕事と

図面通りに施工されているか

現場にて確認する

監理の仕事に分かれます

* * *

耐震偽装問題を受けて

工事監理にもガイドラインができてきました

(監理内容)

同時設計士の業務に対して請求できる

報酬の基準の指針もできました

* * *

一般的に建物は

設計者と監理者が木造の建物でも必要です

監理者により契約内容により

仕事範囲がきまり料金にも反映されます

* * *

「現場のやり方が終わりました」と

現場管理者(現場監督)の報告を受けて

図面通りの位置にやり方が出ているかを

確認しました

(図面の通り芯のようなもの)

いよいよ工事開始とともに

工事監理の仕事が始まります

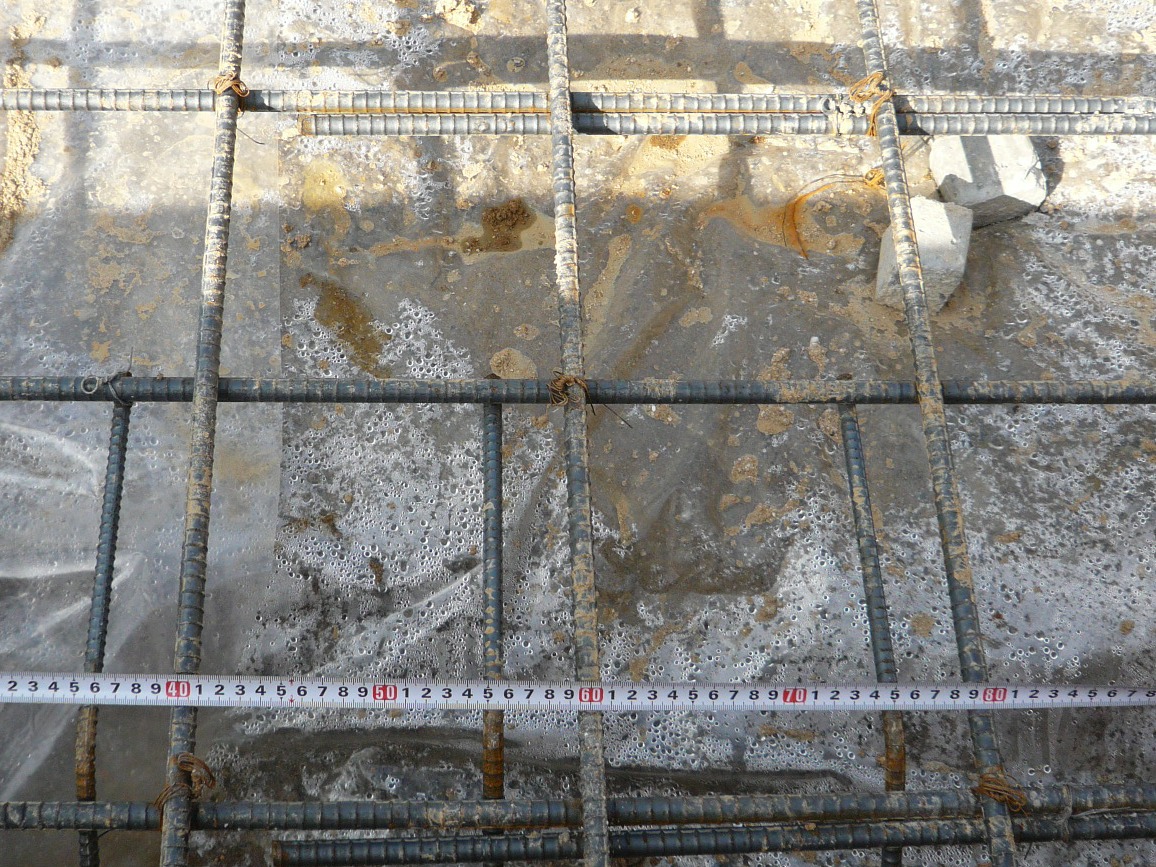

木造住宅の基礎は

一昔前は石が基礎の役割をしていましたが

現在は鉄筋コンクリートが主流です

* * *

鉄筋をチェックするポイントは

鉄筋の径・継ぎ手の長さ・

コンクリートのかぶりあつなどです

* * *

コンクリートの部分は

打ち込みの日以降強度が増してくるときの

天候が影響するので

予測してコンクリートの質を決めていきます

昨年末コンクリートを打ち込んだ

基礎が完成しました

* * *

土台と基礎をとめる金物

アンカーボルト(写真の短い金物)

柱を基礎をとめる金物

ホールダウン(写真の長い金物)

が施工されています

* * *

1週間に一度の割合で

現場監理を

施工会社との打ち合わせを行なっていますが

今回は現場にて

寒空の中・パイプイスに座って

太陽の光の暖かさを感じながら

現場最前線を感じて

なぜか楽しかったです

お付き合いいただいた方々

風を引いてないとよいですが

プレカット工場に材木のチェックに行きました

木造の構造体となる

土台・柱・梁です

* * *

柱と土台は県産材および近県の桧材

梁は米松材を使います

* * *

工場の中にある材木のほとんどが

集成材で材木を接着材で貼り付けたものです

世の中の流れは工場でつくられる材木

品質管理しやすい方へ向かっているようです

材木は水分が15%くらいの時に

強度が一番強くなります

昔は時間をかけて自然に乾燥させていましたが

今は機械の中で乾燥させてしまいます

* * *

設計者としては

どちらの材料の良さも理解して

適材・適所で使えたらよいと思います

プレカット工場で

機械で加工できない部分を

大工さんに手仕事で加工してもらいます

梁の渡りあごの部分

長ほぞ部分

8:00

施主・大工さんと工事関係者集合

建物の四方をお清めして

工事開始です

土台までは

上棟準備で施工されているので

1階の柱から

長ほぞの柱は自立してしっかり立ちます

タルキを施工

段原再開発地の一角に建ちあがりました

使用材料の確認や

図面通りに施工されているかという

監理の仕事は今日はおいておくことに

* * *

棟が上がったあと

現場に誰もいない時間にて

大切なチェックです

木組みができて

空間の骨組みが見えたので

想像してきた空間が

施主の方と話してきたものにできあがっていくか

化粧の梁とタルキを見せた内テラス空間

リビングからキッチン・ダイニングの見え方

リビングの窓からの光の入り方

階段がつくる空間の広がり

* * *

自分の体を空間の中に入れて

想像したものとの確認作業です

実はこの状態の現場が私は一番好きです

まだまだ先があるし

まだまだ変更もできる

設計は終わっていますが

出来上がるまでは

考えることは終わりません

在来木造は木を組むのではなく

木を金物で止めています

一体寿命をどのくらいで考えているんでしょうね

現在の建築基準法の仕様です

* * *

レフトハンズでは予算にもよりますが

・全体を手刻み木組みで

・木組みの良さをのこして金物と併用

などの木造を設計してきてます

今回は

渡りアゴを母屋と梁に

梁と梁のつなぎ目を追掛大栓継

柱と梁を長ほぞコミセンで

あと基準法のN値計算にて

金物をつけています

服を脱いですごす浴室

ユニットバスのまわりに外気が

入り込まないように

基礎パッキンをウレタンでつぶして

人通口を断熱ボードでふさいで

配管類をモルタルでうめておきます

ユニットバスも断熱材を張り込んだものですが

建物側にもウールブレスを入れたおきます

施主の方と現場チェックです

シートがはりあがり

部屋がわかりやすくなったので

また同日に

キッチンの最終確認

床板の材料も決定したので

キッチンの器具と表面材の確認です

使い勝手と意匠的なことについては

できるだけ現場で

再度チェックしていただくことを

レフトハンズではお願いしています

実施設計図で明記して

レフトハンズでは次の検査をして

次の工程へ進むようにお願いしています

現場の監理の仕事のなかで

建物の性能(構造・気密・断熱)にかかわる部分は

丁寧に工程ごとチェックしていきます

施工者によって性能のばらつきがなくなるように

・構造金物の取り付け

(建築中間検査・瑕疵担保の検査もあります)

窓の取り付け位置

(意匠的なことですが枠の納まり等が決まってしまいます)

透湿防水シート

(破けていないか・空気がぬけるところがないか)

・通気胴縁の施工

(空気が下から上に流れるように施工されているか)

・断熱材の敷き込み

(欠損部分がないかどうか)

1階の床板

チーク無垢材が

はりあがりました

2階の天井材

杉の上小材が

施工されはじめました

1階リビングの天井材で

2階の床板

唐松の床板の裏面です

レフトハンズでは広島の気候にあわせた

住宅を設計することをこころがけております

今回は気密性能試験を行ないました

住宅の気密性が相当隙間面積3.2㎝2/㎡でした

1平方メートルに3.2平方センチメートルの隙間ということで

5.0㎝2/㎡以下となり

広島では気密住宅と呼んでよいことになりました

気密シートを張らないで

施工方法の工夫でできる数値です

気密補助材の内装などが施工されると

もう少し数値が

あがることを期待しています

全ての外壁に同じように敷き詰められているか

現場でチェックします

施工場所によってバラツキがでないように

内装の造作材は米松材を

塗装はクリアーで

窓枠は窓に取り付けると写真のように

くぼみに石こうボードを挟み込みます

TV台の施工がおわりました

石こうボードの下端部分は

幅木のくぼみ部分に

日曜日

現場は職人さんたちはお休み

のんびりと春のあったかい陽射しのなかで

内装材をお施主さんと現場で決定しました

大きなサンプルを壁にあてながら決めていきます

次回からは

押しピンを忘れないようにしよう

たたみの縁です

純綿100%でできています

最近のものはポリエステルでできています

タタミ表の色がかわるように

縁も色がかわるものを今回は選択

設計段階の打ち合わせで

お施主さんが

備後タタミについて話してくださいました

どのグレードの畳を指定するか勉強しました

国産の麻糸で織り込んだ畳表を使うことに

お茶の世界ではタタミの目の数で

決められていることもたくさんあるようです

内装工事が着々と進んでいます

木部の洗いが終わり

リボスを2回塗りして

次は壁の仕上げです

繊維を織り込んだクロスは

ビニールクロスよりも厚く折り曲げたりするのが難しいので

まずは糊をつける量の調整をして

さらに糊をつけた状態で30分くらい置いておくそうです

そうするとクロスがやわらかくなり

さらにノビがでてしまうので

壁に貼ってからは動きがなくなり

きれいに施工できるそうです

現場監督・設計者・西武の方と

3人が見守るなか

クロスの職人さんが一枚目をはられました

ビニールクロスにくらべて

やはり施工時間はかかるようです

米松材で加工された建具枠に

次々と

建具がはめこまれていきます

格子戸完成

上げ下げ障子(和紙未施工状態)

クローゼットドア(クロスは未施工状態)

現場の職人さんたちに人気のある場所

2階のホールです

テラスのデッキもくみあがり

さらに気持ちの良い場所になりつつあります

* * *

つかいやすそう

気持ちよさそう

階段がのぼりやすい

今回は現場でいっっぱいほめていただきました

* * *

実感をしていただけると

とてもうれしくなります

更地の土地に家が建ち

外構工事が進められ

樹木が植えられました

木々は家を引きたて

街をここち良いものにしてくれます

中間気密性能試験を受けて

工事が完了した時点での状態を測定をしました

測定していただくのは

ハウスプラス中国の方です

家の気密性が相当隙間面積1.6㎝2/㎡でした

1平方メートルに1.6平方センチメートルの隙間ということです

前回の半分

2.0平方センチメートルを切ったので

気密住宅から高気密住宅へとかわりました

経年劣化のことも考えると

湿度の調節のできる気密住宅ということに

広島の地にあった気密住宅ができあがりました

6月18・19日と完成見学会を開催しました

レフトハンズで家を

建てられた方にきていただいたり

懐かしい顔に出会えたりと

営業的にはどうですかね?という感じですが

家を温める”ハウスウォーミング”的には

のんびりとくつろいでいただき大成功

いろんな方と家について話させていただけたこと

その場所を提供していただいた

施主の方・工務店の方に感謝です