syoubara

古民家を宿として再生

ブリッジでつなぐ2階の空間

ゾーンごとに再生検討

地栂の玄関腰掛

ウォールナットのテーブル

地栂の柱

杉板のブリッジ

既存一枚板の欄間を

間接照明として再利用

2011年8月

お盆明けから

築100年の民家の改装設計を

開始します

改装してリビングになる部分から

見ることのできる風景です

どのように取り込むか検討中

土間だった部分の木組みを

昔は見えていた木組みを

改装であとから張られた天井を落として

もとの姿を見せることが

改装の目玉でもあります

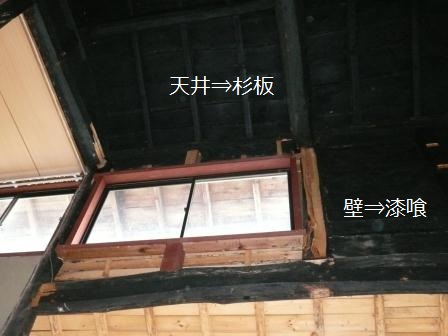

まずは現場調査

天井裏の状態を確認です

立派な小屋組みがみえました

炉があったところなので

煤で真っ黒です

天井も壁もみな真っ黒

散歩して

周辺環境を理解します

これからの使われ方を想定して

施主の方がものを片付けられた後

解体工事が始まります

要るものは倉庫へ

(改装の時のために先代が建てられた)

再利用する建具などを工事の間しまっておきます

要らなものは処分へ

トラック5台分のものを運びだしました

畳を取り換えるので

約50枚の畳を処分することに

建設当時

炉があり・土間であった空間を

リビングとして

人が集まる場所として再生します

ストーブ・机はその空間の中心となります

部屋のイメージをふくらませようと

まずはストーブ屋さんに

お父様が作られて備蓄された薪で

リビングで暖をつくることは

集まる場所での大切な作業となりそうです

続いて家具屋さん

素材感とともに実際に椅子に座っていただき

家具の周りで起こることを想定し

部屋のイメージをふくらませていきます

時間の経過

住まい方の変化

栗の柱材のゆがみなどなど

原因はわかりませんが

家の柱が全体的に50ミリほど傾いています

建てりをなおすため

必要のない部分は解体していきます

解体前

解体後

解体前

解体後

『山に木がころがってるよ』

施主のお母さんの言葉を聞いて

案内をお願いしました

直径25センチ長さ4m位の

まっすぐな室の木です

自分の山の木で

昔は家を建てたという話を

よく聞いていましたが

現実に目にすることになるとは。。。

今回この木を家のどこかに使うことができたらと

思案中

途中できれいなため池発見!!

内部足場が設置される前に

木組みの意匠の確認に

現場にでかけました

新築は頭のなかで構するので

しっかり想像できるのですが

既存がある場合は

そちらを記憶するのがとても難しいので

最終確認は図面ではなく

解体後の現場です

現場に立って一人でゆっくり建物と向き合うと

きちんと形が想い浮かびます

解体作業を終えてみると

新リビングの中心に位置する柱が

長年の増改築で加工がされていて

とても弱く見えるの

柱を交換することに

製材所におじゃまして柱を選ばしてもらいました

地栂の300角に決定

丸太を300角におとすので角には皮が残ります

どんな仕上がりになるのか楽しみです

栂の木肌はとてもきれいです

製材所で庄原の市庁舎にも

材木を収められたと伺ったので

現場の帰りに市庁舎へ

枝つきの杉の木でした

確かに面白い仕事をだと納得

屋根の荷を一部おろして

家の倒れをなおします

通りごとにジャッキを2か所

計6か所で引っ張ります

6か所に力をかけたら

家が動きました

引ぱっりおこした状態で

転ばないように補強をしていきます

家が動くことが分かったので

大工さんたちも一安心して

レベルの調整をされています

何年か前に切り倒していた室の木を

使用できる状態かどうかを

現場に材料をもってこられた

材木屋さんに見ていただきました

材木の周辺の白いやわらかい部分は

ほとんど虫に食われていました

木にはきり時があり

違う時に切ると虫に食われやすいそうです

杉やヒノキと競ってまっすぐそだった室の木ですが

残念ながら家に使用することはできませんでした

新しくできるリビングの中心となる

ストーブとダイニングテーブル

ノームさんでのヨーツールのストーブ決定に続き

ダイニングテーブルも

マルカ木工さんの家具のなかでも

とびきり大きく

魅力的な耳付きウォールナットの一枚板で決定です

* * *

家の大きさに対して

そこに集まる人数を考えたとき

長さが3mは必要ということで

材料から探していただきました

* * *

なんともいえない存在感

白からこい茶色へのグラデーション

再生された空間のなかで

いろんな時間を演出してくれることでしょう

加工してもらった化粧材が

現場に搬入されました

その中でも一番重い材料は

リビングの柱10寸300角の地栂です

3.6mで200キロ

材木屋さん・大工さん

知恵を絞って運びこまれました

お施主さんも現場で手伝われました

建てりをなおすために

ジャッキで引きの力をかけておきました

梁と柱を組んだ伝統工法の木組ですが

一部壁を設けて再度倒れないように

補強工事を進めていきます

薪ストーブの

建築側の煙突工事が終わりました

あとは訪ねてくる人々に

家の目印となるような

煙突に色を

塗装して出来上がりです

新しく入れた梁・柱・建具に

色つけない場合

木部すべてに色を入れた場合

倉庫に未使用で保存してあった

板の欄間を

照明器具として

再生することにしました

9月の設計を始めた時点から

使用する場所を探していましたが

12月の打ち合わせで決定しました

増築棟と本宅棟の2階を

つなぐブリッジをわたる時に

楽しんでいただけるかと

本日は設置高さの確認です

改装後

リビングとなる部分は

約100年前の建設当初は

囲炉裏があり煙が上がっていた部分で

天井・壁・梁が真っ黒にいぶされています

そこえ下地を組み

断熱材を敷きこみ

杉の天井板をはり

冬の寒さに備えます

暖房器具は囲炉裏から薪ストーブに

リビングに

ブリッジを掛けるため

準備工事が始まりました

まずは

増築棟とつなぎの部分

2階廊下部分に開口をあけます

本宅棟の既存の外壁は昔ながらの

小舞・土壁・漆喰塗りです

開口を開けていきます

天井板工事につづき

高い部分の壁の漆喰塗り工事が始まりました

壁・天井が明るくなり

家を支えている木組みがはっきりと浮かびあがりました

ブリッジ部分の

梁を刻む工事が終わりました

内部の足場がはずれたら

いよいよ本工事となります

梁を受ける柱への掘り込みも準備完了

家は時代により

間取りを変えて使用されます

梁の架け替えなどにより

次の時代には

表に仕口部分がでてくることもあり

埋木をします

補修前

補修後梁

補修後柱

内部足場が外れ

刻んであったブリッジ梁がかかりました

昔の土間の部分は

石張りになります

冬の足元の寒さを軽減させるため

床暖房を

断熱材を敷き合板の下地組

ボンドでシートをはり本体を施工

最後のべニアを敷きこみます

メーカーの方の指導の元

現場監督と大工さんと

電気屋さんで施工されました

ブリッジの床板が施工され

あとは手すりを残すのみ

玄関の腰掛けと

客間に上がる式台を

生の地栂を加工して製作中

直径600長さ5mの木材を加工していきます

まずは長さを調整

壁側になる部分を矩が出るように切り落とし

芯われを少なくするために

芯の部分を切り落とし

丸太の皮を落とし

曲面カンナ掛け

式台の段部分を

大工さんが落としていきます

加工作業がおわりました

生の木が乾くときにわれやチジミが起こりますが

あとは現場にて設置するときに

足の高さで調節します

足の裏・お尻で感じる木の目

とても気持ちよいです

先代・先々代の時代から

使用されず保管されているものを

できるだけ使うことを

一つのコンセプトとして再生しています

黒柿の木は

庭に植えてありましたが

切り倒されたときに

上部の写真のように

荒板状にして保存したありました

既存建具とのコラボレーション

受付カウンター

障子とのコラボレーション

和室部分の棚として

書院カウンター

信楽焼の陶器洗面器とのコラボレーション

洗面カウンター

玄関に設置完了しました

6人がかりで移動させて写真の位置に

ベンチの座り具合はもちろん

踏み台もきちんと機能していました

照明器具の照らし方を変えると

空間の見え方も変わってきます

設計段階で購入していた机

本日現場に到着しました

ウォールナットの一枚板です

2012年10月1日で

レフトハンズは開設14年目に突入しました

図面を書くのを一休みさせていただいて

今年の4月に竣工した庄原の家を再訪しました

ゲストハウスとしての利用を

5月から開始されて

その季節の風景を

で拝見することができます

* * *

朝夕冷えるこの季節に

いよいよ

さこちゃんちの薪ストーブに火がともりました

試運転の薪ストーブの火にあたりながら

この5か月間の話をお聞きすることができました

・訪ねてこられた方の空間への反応

・薪小屋にある先代の薪は今年の冬を越せるのか

・山から木を刻んでおろす作業について

・お庭づくりの計画・草刈りについて

・山の整備と燃料についてなどなど

まだまだ環境・空間づくりは続いていくのだなーと実感

次回は山から木を出す作業と

薪割をお手伝いさせていただこうかと

一緒に体験したい方はご一報ください

この季節に活躍する薪ストーブ

今年の冬はオーナーのお父様が残されたものを使用

来年の薪を用意して乾燥しておく

お手伝いをしてきました

丸太を6~8分割していきます

斧を使うと時間がかかったのでしょうか?

今回は薪割機を使用して

手前の刃があるところに丸太をおしていき

割っていきます

山の木が

家をあたためる

山の木が

利用できるとなると

もっと山への関心が高まっていくのでしょうか

庄原の家では

お父様が残された薪を使おうと

薪ストーブの設置を決めましたが

その薪も一年でなくなり

今は裏山の木を切り出して

薪をつくっています

写真の木小屋は薪を保存していたところ

ストーブ屋さんに

ここに保存してはダメだといわれました

屋根はあるが風が抜けず

薪にカビが

思い切って壁に穴をあけて

再度薪が保存できる場所に

土壁の解体をしてみたくって

お手伝いを

土の付け方・縄の巻き方・竹のの組み形など

いろいろと解体すると勉強になります

庄原の家の冬は

薪ストーブをメインに使っておられます

山の手入れで倒した木を薪に加工して

乾燥させて使用されたいます

その薪を利用してピザを焼くために

景色の良い場所に窯を昨年作られたので

試食とともに屋根工事のお手伝いをしてきました

薪小屋にある先代が集めていた木材で

屋根をかけました

welcomeさこちゃん・ちにお泊りのときには

リクエストされたらいかがでしょうか