shiwaguchi

建具・梯子などの再利用

住み継ぐための仕様での改装

ジムに通うよりも

空気のきれいな自由な場所で

山で木を切ったりして

ワークアウト(運動)できないかと

考えていた私と

祖父祖母の家として

定年後の父母の家として通っていた

山・畑・家を受け継ぎ整備しなければいけない

施主(家の持ち主)とが

広島市が開催している

もりメイト育成講座で出会いました

参加している方のほとんどが

受け継ぎ・手入れするべき山があり

その手入れの仕方を学びに来ていたようです

ボランディアを養成の目的としているので

山に対してのアプローチはいろいろ

さらに学ぼうという方

すぐに実践に入る方

いろいろな職種の方がいて

いつも楽しく参加させていただきました

一年かけて

木と山の整備の仕方を学びました

下刈り—植林した木の周りの雑木・雑草を取り除く

間伐—植林した木のうち育ちや場所により間引きを行う

植林—周りの雑木をどけて一定のルールーで木を植える

枝打ち—節のない木材料をめざして枝を落とす

竹林整備—竹の伐採方法等をまなぶ

里山整備—総合的にどんな山にしたいのか考え

使用目的等に応じた山の整備の仕方

講座の後半に

とにかく家を見てほしいということで

見学に出かけることになりました

私は山と家を見るのを楽しみでかけました

家を見るのは多分趣味です

子供のころから

友達の家に行った時の

印象にのこった空間は

今でも思い出せます

有名な建築を見たときよりも

鮮明な体験です

ワクワクしながら現場へ

さらに山がついてくるとなると

興味倍増です

どんな改装をしたいのか

一言で言葉にするのは難しいと思います

まずは設計士というよりも

私が家を見た直感で

これから使っていくとき

これから受け継いでいくときを考え

思いついたことを口にしながら見学を

「どうしようとどうしよう」と

思われていたことをお伝えいただいたので

「設計とはその答えを一緒に考える作業です」

とお伝えしました

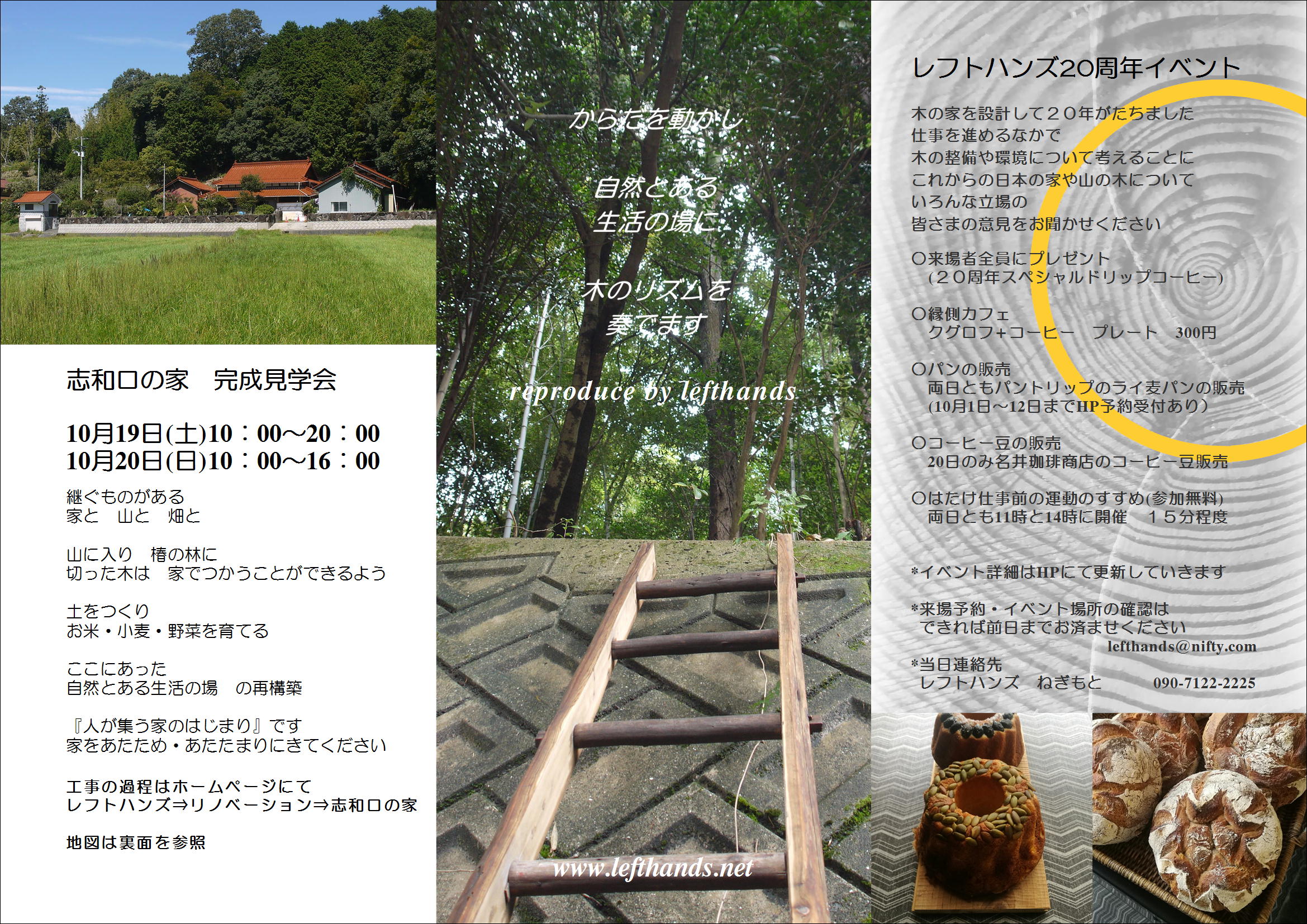

家の前に広がる田んぼ・畑

家の後ろの山の整備

母屋・納屋・蔵でなる家

受け継ぎ整備していくには

いろんな作業と知識と体力が必要ですが

山と畑を整備に行きたくなる家に

改装することが

まずは私の任務だと理解しました

住まいとして

使用してない実家母屋を

さこちゃんちは民泊として

季節限定で使用されています

お庭の整備も着々と進められ

庄原オープンガーデンに参加

山の整備も進められてます

薪小屋にあったお父さんが作った薪を

有効活用するため薪ストーブの設置

薪の使用している現場を見ていただき

イメージを膨らませていただきました

山で玉切り

運びだし

保管乾燥

道具の保管etc

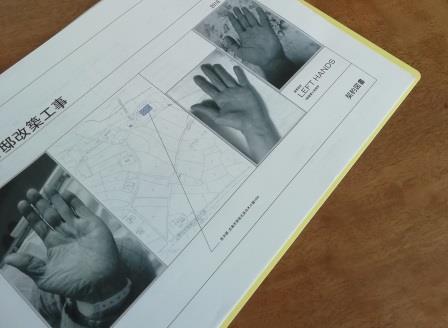

建物の設計はレフトハンズがするのですが

改装までの家の準備

物を片付けたりすることを

改装前準備について

先輩に聞いて帰られました

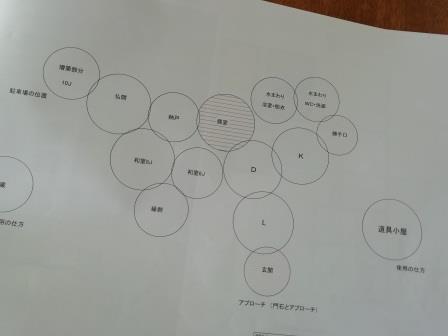

実家を見学させていただいた

記憶と写真から

概略の平面図を作成

大きさと工事の範囲を示して

概算の工事費用と

設計料を伝えさせていただきました

設計事務所の仕事は

どの範囲で

どんな仕事が含まれているのか

ご理解いただいたので

設計依頼書・請書を作成して

基本設計へ進みます

基本設計では

現在の建物のあり方を確認から

PROCESS設計のすすめ方から

①まわりの環境と敷地

敷地後の山との関係性

敷地前の道路と畑の関係

②どの場所で何をしたいか

くつろぐ場所はどこにするか

玄関の位置はどこにするのか

③部屋の大きさを決めてつなげてみる

ゾーニングするうえで

今回の問題は

・くつろぐ場所の大きさを決める

・個室となる部分の使い方・必要性・部屋数

・あとから増築した部分を残しておくか・減築か

⑦光の取入れ方・空気の流れ方を知る

増築した水回りを

とりのぞくと

母屋に光がとどきやすくなるので

増築部は減築へ

⑤建物のボリュームを模型にて確認

今回は一部分模型です

LDKの内部のかたちを

理解していただくのに

模型を作成しました

④形を成りたたせる構造・強度を決める

既存構造の在り方をしり

LDKの空間つくりを行いました

写真の部分はLDK内に取り入れることに

プランニングができたところで

基本設計終了です

施主の方の要望が

すべて出てきていることを目指します

予算の関係ですべてとはいきませんが

要望がこれからの改装の指針となります

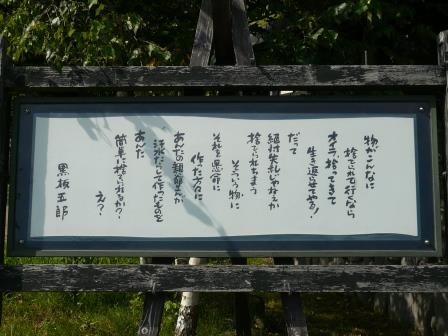

設計士である私は

改装する部分にある荷物を

『工事着工までに片付けておいてください』

というだけですが

施主は

・使うものと使わないもの

・とっておくものと捨てるもの

大量の物のなかから

選別する作業が続きます

大きな家ほど

場所があるので物量がすごい

五郎さんの

考え方もごもっともで

物を捨てないでおければよいのですが

使わないものは

使ってくれる人につなげれば

にしても

大量の食器が日本には存在してるし

大量の洋服が箪笥に保管されている

お風呂を

沸かしていた時の残りの薪

よけておいて

いつか薪ストーブ用に

取り壊すことが決まった

外倉庫にあった

いろいろな木でできたものたち

火がエネルギーなら

捨てなくてすむ物ですが

燃やすわけにもいかないご時世なので

ゴミとなる

農家には

漬物小屋がある

外部の水回りとして活用するので

中の物を処分

畑に埋めることに

様様なものを片付けるには

ある種のコンセプトが必要な気がします

①設計管理契約を締結

図面をつくりながら

いろんな細かいことを決定

床材を決定は

お持ちの家具の材料と素材感を合わせるため

ナラ材を選定

③内装・外装の仕上げの素材選定

外壁は杉板

その板のグレードを目で確認

内壁はレッドパイン羽目板

幅が細いものか太いものか

値段は同じで施工できるので

最終決定は現場にて

④窓のグレード

木製建具の材料

家具の素材

⑤照明器具の選定と取り付け位置

⑥キッチンやユニットバスの選定

と決めるものがいっぱい

特にこだわりがあるものは決めていただき

あとは任せていただきました

⑦実施設計図の完成

工務店さんに

見積もりをお願いします

実家のお隣は神社なのですが

神主さんがおられないので

お隣町の神主さんに来ていただき

お祓いをしていただきます

家の神様には

しばらくお引越ししていただき

家の改築が終了したら

また戻っていただきます

工事をすることで

いろんな業者の出入りがあるので

迷惑をかけることもある近所の方々に

工務店さんとお施主さんで

挨拶まわりにお出かけになりました

工事開始の朝

施主さんの荷物の片づけを

終わった部屋

解体する前の写真を撮りに伺いました

工事後使うものを

はずして保管します

畳は表替えするので

敷く位置を書いて

畳屋さんが保管してくださります

畳下の板を

後日別工事で使うため

お施主さんと一緒にはずして保管することに

床下には

動物のフンがたくさんありました

後日、別の場所から

ハクビシンの白骨が

理由がわかり一安心

畳下板をはずしてみると

床組に

見たことがない金物が

年代物の火打ち金物でしょうか

再利用する建具などを保管すると

解体がはじまります

最初の家のかたちに戻すことを考え

あとから増築された部分を

減築します

そこが風とうして

光を遮断している部分を

解体していきます

納屋との間に増築された

水回りが撤去されました

薪を置いたり

道具を置いていた

鉄骨でつくられた倉庫部分

物を片付けて

撤去へ

山との間の部分に

ひろい場所が出来上がりました

これでお風呂から山が見えるかな

山の整備をしていみたい私は

打ち合わせで家を見に行くたび

家の裏山を歩いていました

そこにはつばきが咲いてました

実家のリビングの隅に

置いてある木のオブジェ

施主の祖父にあたる方が

お隣のお宮の倉庫を

建てるために敷地を貸した時に

椿の巨木を伐採

オブジェにして残したものがありました

あまりにも重いのと

塗装がテカテカすぎて

利用することを思いつかず

捨てることを決心されたのですが

外にころがっているのを見て

なんか寂しくなった私

大工さんに頼んで

加工しやすい大きさにして

一部残すことに

これから工事をしながら

家と一緒に保存していただける方法を考えて行きます

山も整備して

つばきのやまにしたいな

改築前のリビング

解体後の土壁のついた柱

断熱性能を均一にするため

土壁は全撤去

外壁部分の既存柱は

下部および土台は

水にかかりにより

腐食が進んでいた部分もあるので

ジャッキUPしながら

柱を交換しました

改装で中心となる壁と

外壁ラインで矩(直角)を取りながら

高さは軒桁で見ながらの作業です

設計途中に

現場の架構をしるため

伊達2階にのぼったとき

見えていた梁が

1階から見上げることができるようになりました

この曲がった梁と

大黒柱のみが

見えるリビングに

構造体を差し替えていきます

大黒柱に向けて

架けてある梁・厚鴨居も

一部以外

取り除いていきます

実家の構成は蔵に納屋に

母屋とその増築部分

広いの完全に工事することが

今回の予算ではできないので

母屋の3/5は構造体補強してしっかり改築に

母屋の2/5は次世代にまかせて改修に

次世代にとは言っても

20年~30年先の話

快適性を上げるための

改修しておきます

屋根裏に足場をかけ

長年かけてたまったほこりを掃除

電気の配線も古いので取り換えます

きれいになった天井板の上には

断熱材を敷きこみ

床は既存の構造体を

補修・補強して使います

空気の出入りを防ぐため

畳の下板を合板に張り

気密工事としました

予算で

全体をまんべんなく工事するのでなく

素材にこだわって

3/5の部分を改築して

できるかぎりの快適性をあげ

次世代につなぎたいと考えました

つかわれる改築を

山には大きな木も多数

お施主さんが一番気になっているのは

地境になっている大きな木

家に倒れてこないかなと

自分たちでどこまでできるのか

現場に木材を入れてくださる製材所の方に

山を一緒に見てもらいました

この木は栂であることが判明

裏山の上の神社の本殿は

栂でつくられていました

いつかの改築のために

山には何本か栂が

植えられたのだと思います

山の斜面がきつくないので

まずは小さな木からたおして

徐々に大きな木をたおしていくことに

鹿がたくさん住んでいるようで

下草のようなものはすべて食べられています

立木を切るときに

切ってはいけない時期は知っていましたが

切ってはいけない日があることも

製材所の方に教えていただきました

土用の考え方ですね

今は切時のようで安心しました

木をたおすと光の入り方がかわり

空間の広がり方もかわり

図面を書くのとは違う空間つくりを

しばらく楽しめそうです

興味のある方は是非参加を

上屋根の桁部分まで通っている柱は

残す方向で

設計を進めてきましたが

一本だけ交換していただきました

ヒノキの柱150角

採れたのは太田川の上流の方らしいです

改築前から

構造的に必要な柱であることは

わかっていたのですが

解体してみると

様子がわかってくるので

何とか交換できる方法があることも

一番目立つ場所に立つ柱

しっかり

両方向の桁の荷重を受けられるように

さらに補強を考えて

柱の交換を決行です

家空間の中で

面積があるのは

床・天井でなく

壁になります

気密・断熱性能もですが

今年のような湿度のある夏には

壁に調湿効果もそなえておきたいところです

壁の仕上げは

漆喰またはパインの羽目板

シナべニアを使います

外壁の下地は

透湿防水シートのタイベックを

縦に張ってもらい気密を上げていきます

これで高気密まではいかなくて

中気密ぐらいの家ができあがりです

現場ではしっかり考え方を説明して

施工にあたってもらいます

既存宅は南側に

玄関と縁側がありました

玄関は閉じてしまうと

景色は望めません

ピンクのテープのラインから上の部分を

家の中の景色として取り込みます

高さを決める作業が重要

図面だけでなく

いつもどおり現地にて風景ごと

高さの設定をします

まどの役割は

光をとりこむこと

風を取り入れることですが

見える自然・風景を取り込むこともできます

玄関・リビングとなる空間で

奥まで明るい光を届けるため

透明遮熱ガラスで施工します

FIXで開けられませんが

風は縁側の掃出し窓から

十分取入れ可能です

夕方の外に漏れだす光を想像しながら

照明器具の取り付けの時を待ってます

板を重ねて貼り

塗装して外壁とする

北欧で目にした風景です

自分たちのまわりある木を

建物に加工して使えるとしたら

まずは板材として

外壁でないでしょうか

原始的に重ねて貼るは

けっこう容易にできる行為だと思います

後ろの山の木を使うことは

今回はできませんでしたが

2種類の木の張り方を外壁でしました

写真では

入隅から左と右で違います

左側の玄関まわり

南側で日光をまともにうけるので

動きにくいように

幅90の板を被る部分を多くして

2重に貼ってます

玄関なので節のない板で

東側および北側は

一重です

塗装はプラネットカラーを使用しました

平屋部分なので

長い目でみて自分たちで塗装もできると思います

家が広いのでメンテナンスも予算がいります

生活しながら自分たちでできるように

外壁の下地は

タイベックシート縦ばりのうえ

通気胴縁

板の下で空気が抜けていくように

下からとりこみ上部から出るディテールで

シートの耐用年数が

外壁の耐用年数ということに

土・木・ガラスの農家の風景を

すこし違うニュアンスで施工しました

施主さんは

はたけの持ち主の娘さん達なのですが

ここ五年は草刈りのみ行うだけ

以前から

農業研修にかよい

いつかといつかと

思われていたようなので

友達誘って私も麦をつくることに

まずは測量

野菜は育てたことはありますが

麦ははじめて

種を購入したり

肥料のこともあるので

はたけの大きさを確認しておきます

どこからどこまで使おうか思案中

草刈りをされたはたけ

麦畑は

やせて・水分が少ない場所が良いとのこと

この場所に決めました

みんな

はじめて耕運機

のり方を教わり実施訓練

充分注意しながら試運転

あと何回か耕すします

(手で耕していたころがなつかしい)

これからの予定は

11月後半に種まき

1か月ごとに麦踏4回

小麦とライ麦を植える予定

みなさん麦踏に参加しませんか

やまでもはたけでもワークアウトです

写真のような

麦畑が見てみたい

1999年に設計事務所をはじめて

明日10月1日にて20年がたちます

いろんな木の家を設計させていただきました

ありがとうございます

20年目の節目の仕事として

家があり、山があり、田畑がある

日本の原風景のような土地にて

家の改築の設計をさせていただきました

家をつぐということ

家をどんなかたちで残していくか

それぞれの家族の選択ではありますが

日本の山の木でつくられた家をまもり

また山をどう整備していくかは

すべての人が考える時がきていると思います

山の整備のお手伝いをしながら

便利であることの行く末になにがあるのか

考える機会となりました

志和口の家を見ていただき

皆様の意見をお聞きしたいと思います

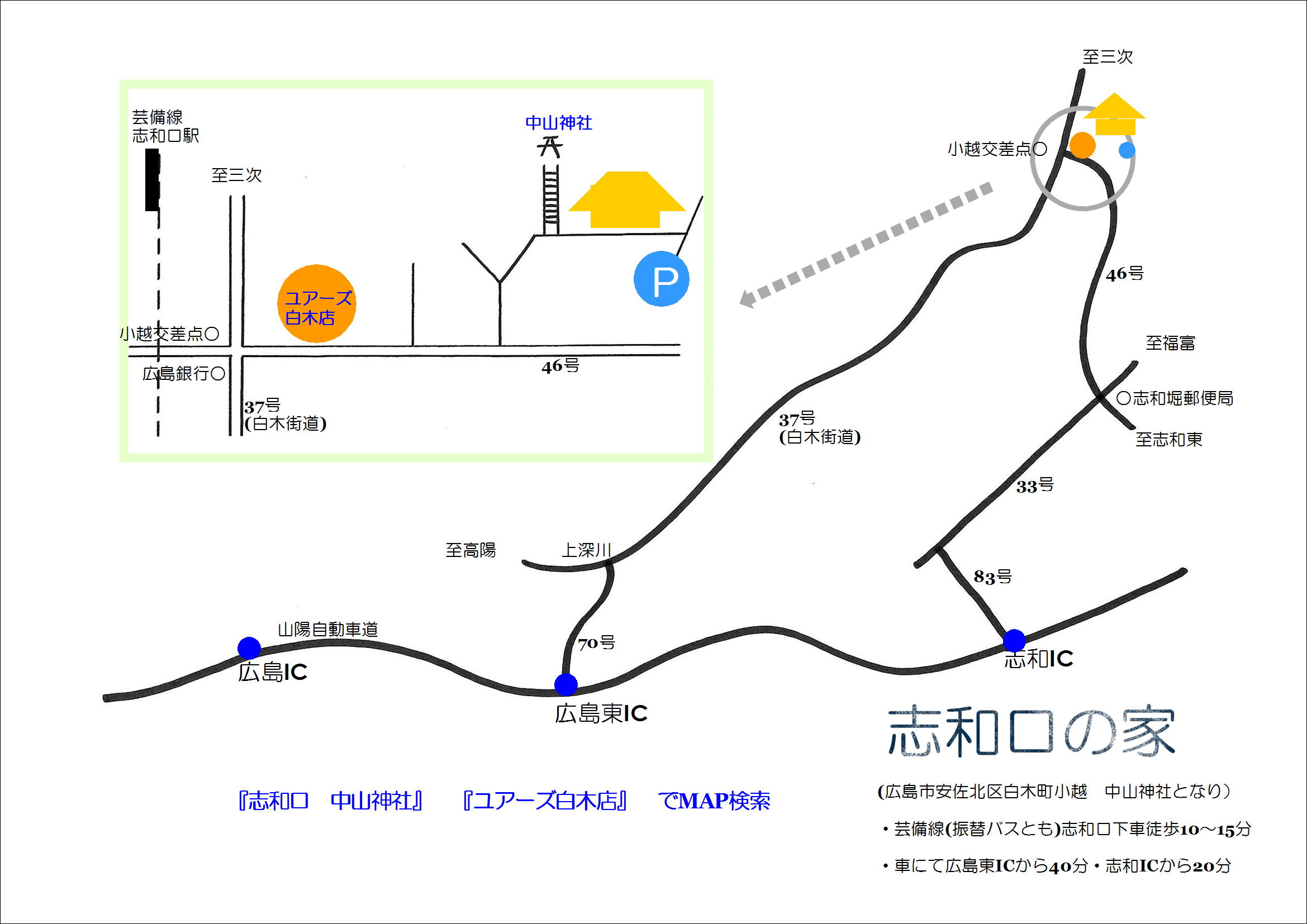

地図

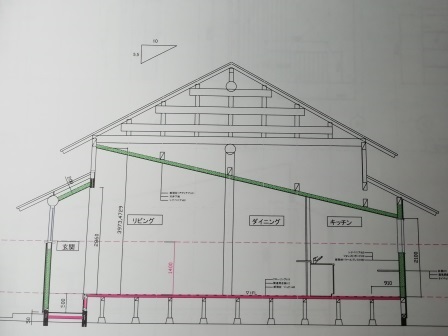

既存断面図

建築当初

土間空間であったろうところに

前回の改装で床を作成

上に物置があるため天井高がとれず

リビングとダイニング

リビングと和室に段差がありました

計画断面図

物置を支えている梁を取っ払い

リビングに高さをとります

あたたかい空気が逃げるよう

一番高い場所に窓を設置

断面図は建物の切り口なので

内と外の関係を表してます

断熱の仕方はこの図面で表します

既存の梁をとり

新しい梁をいれて補強します

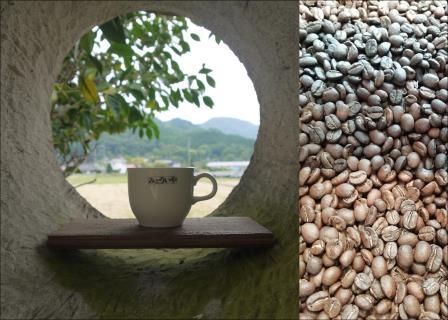

1.縁側カフェとパンの販売

縁側カフェ 300円

pantripのクグロフ(黒豆かコーン) とコーヒー

縁側 お庭 やま はたけにて どこでもたべていただけます

pantripのライ麦パンも販売します(オリーブ入り・クルミ入り他)

2.コーヒー豆の販売(20日のみ)

広島の老舗名井珈琲商店の豆を販売します

縁側カフェのコーヒーは名井珈琲商店のコロンビアブレンドです

3.はたけ仕事前の運動のすすめ

日時:両日11時と14時に開催 15分程度

先生:健康運動指導士 迫田さん(お施主さん)

はたけしごとを始める前に テレビを見ながら またはあぜ道にて

つかれを軽減させる 準備運動を教えてもらいます

動きやすい服装でおいでください

4.親孝行企画 『身近な布でつくるバックと小物』

親孝行企画 『身じかな布でつくるバックと小物』展示販売

設計士の母とその友達 給食調理員をつとめあげた7人が

セカンドライフにはじめた活動です

着物をほどいてつくる バックとアクセサリー

身じかにある布でつくる カードケースや保険所入れ

(なかなか便利と好評です)

LINEで活動日決定

家にひるごはんを持って集合 おしゃべりしながらの作業です

時々販売もしています

5.レフトハンズ20周年スペシャルブレンドコーヒープレゼント

11種のコーヒー豆をブレンドしたわがままドリップコーヒー

まもりのリズム

家のまわりの雨宿りできるスペースの上部に

軒がでています

屋根にかかる重さ(素材・雪など)によって

支える垂木の大きさ・ピッチも変わります

家を雨や日差しからまもります

うごきのリズム

木組みでできた梯子がありました

一番高いところに空気抜き窓を設置

電動化と思いましたが

はしごで登って開くことに

人のからだに即したかたちで

かまえのリズム

土間に柱の見える真壁がありました

955ピッチの柱の列

土壁を塗るための間隔

ガラス窓にてデザインそのままに

つなぎのリズム

木の建具がたくさんありました

ガラス戸と障子・ふすまなど

間取り(つながり)の変更に伴い

位置を取り換えてつかいます

まのリズム

田の字型の和室がありました

建具を取り払うとつながり

建具をいれると仕切れる

ゆるやかな空間構成

ご近所で出来上がりをみまもっていただいた方々

山の活動で知り合ったもりメイト23期の方々

レフトハンズでいままで設計させていただいたお客様

その建物を施工いただいた方

私の木造建築の師匠

イベントきっかけに興味を持っていただいた方々等

みなさまに『自然とある生活の場』を体験していただき

また20周年を祝っていただきました

とくにお施主さんに指導していただいた

『はたけ仕事前の運動のすすめ』は大盛況でした

『縁側カフェ』として

家の縁側やお庭・山の中でくつろいで

クグロフとコーヒーを食べていただきました

自然のなかでのんびりとすごしていただけたと思います

また

ライ麦パン(pantrip)とコーヒー(名井珈琲商店)

みじかな布でつくるバックと小物(母とその友達)

出店いただいた方々

お手伝いいただいたお施主さんの家族の方々ともども

イベントを楽しんでいただき感謝しております

一日目の夜は

みなさまに予定を公表していなかったのですが

友人にお箏の演奏で20周年を祝ってくれました

木の空間での響きがとてもよかったです

人が集まってほしいと願われていた

故人のかたのお箏があり

そちらも音をかなでていただきました

『人が集う家のはじまり』にふさわしい演奏会でした

やまは椿の林を目指して

家の監理の仕事の合間に

整備を始めていたので

何人かの方と一緒に散策しました

小さな木からはじめて

大きな木へと整備をしていく予定です

会の最後は

イベントスタッフで整理運動

その後なぜか

麦踏ダンスがはじまりました

畑に植える予定の小麦つくり

楽しい活動となりそうです

どのように活動をお伝えしていくか思案中ですが

山活動・畑活動に興味のある方はご連絡ください

一緒に自然のなかでのワークアウトを楽しみましょう

そんな家・環境つくりはこれからもつづきます