フィンランドのライフスタイル

フィンランドのライフスタイル

(暮らしを豊かにするデザイン)

ひろしま美術館での展示の最終日に訪れた

フィンランドが育んだデザイナーの

家具・陶器・ガラス製品・テキスタイルが並ぶ

その中で私の目を引くのは

アアルトがデザインした家具群

フィンランドを代表する建築家

アルヴァ・アアルト先生

1998年にフィンランドを

南から北まで建築を見てまわった

(今のように北欧のライフスタイルが注目されていなかった時代)

フィンランディアホールの青い木の壁を見て

木とデザインと建物の可能性・親和性を感じて帰りました

展示されている家具も

建物に合わせて設計されたものばかり

あらためて

アアルト先生の住宅雑誌を見ると

そこかしこに展示されている家具が

家についている家具というよりも

人についている家具

どの空間にもあう理由

フィンランドバーチ材と曲木の技術

単純なラインでつくられたデザインが

人々の生活を豊かにしている

デザインの意味を改めて考える時間となりました

2024/06/12

コ・デザイン

「コ・デザイン」

デザインすることをみんなの手に 上平崇仁著

この本でやっと自分の設計作業にフィットする言葉を見つけたと感じました

20年前からレフトハンズの看板に書いている「家をつくろう」という言葉は

家は住み手と共同でデザインされるべきだという信念から生まれました

設計するすべてのプロセスに住み手が参加するように心がけてきました

デザイナーにつくってもらう

デザイナー住宅を買うとは違う

家を設計・建設・住まうのプロセスを大切にする設計スタンス

「Co Design」は日本語で協同デザインという意味です

デザインのあり方について

本の表紙のゴミ箱を一例として紹介されています

デンマークのコペンハーゲンの街中にあるゴミ箱のイラストです

デンマークではゴミの分別が行われておらず、すべてのゴミが一緒に捨てられます

リサイクルを推進するために「パント」と呼ばれるデポジットの仕組みがあります

パントは購入時に1本あたり1クローナの余分な支払いをし、空き缶を返却するとその代金が戻ってくる仕組みです

ゴミを集めて換金する生活をする人が腕まくりしてゴミ箱をあさるのは人間としてはいかがなものかと感じたある若者が

ゴミ箱にちょっとした仕組みを施す提案をしました

ゴミ箱の脇に後後付けのような小さな棚がつけたのです

つまり不用意に捨てないための置き場づくりをして誰かへの小さな贈り物をしていることに

このデザインにより換金せざるを得ない人々が尊厳を保ちながら、まち全体でリサイクルが促進され、空き缶の廃棄が減少する成功例となったそうです

このエピソードは、デザインが形や色だけでなく、社会的な問題を解決する手段であることを示す例として書かれています

本のはじめにの文章に挿入されているエピソードから

「手作りのアップルジュース試飲できます」というキャッチコピーに惹かれ、著者が家族と一緒にそのブースで体験されたお話

リンゴを刻んで絞り、ジュースを作るプロセスが一連の流れで見えるようになっていて、参加者たちは自分でジュースを作り、その過程でコミュニケーションが生まれていたとのこと

このイベントは、コペンハーゲンで行われたカルチャーナイトの一環で、デンマークの社会性を反映しています

ジュースの生産装置は極めてこの国らしい仕組みに基づいていることがわかります

・貢献すれば誰もが親しく扱われる平等性

・物事が進んでいく因果関係を見えるようにする透明性

・見ず知らずの人でも協力し合う信頼性

・それを遊び心を持って仕組みが一緒に取り組めるようにする共同性

社会的な約束が経験的に学べる場があり、社会の中に溶け込んだデザインが人々の行動を形作ることを示すれいとしてあげられています

私は幼い頃から文字のフォントや包装紙の模様、ファッションに興味を持ってきました

デザインという言葉にはあこがれがあります

最近のデザインという言葉へのの安易な扱いには、少々嫌悪感を持ちます

安価なマーケティング手法としてのデザインは、その本来持つべき価値を失わせるものだと感じるからです

私が進んだ建築科で、デザインの本質について学ぶことができました

デザインは形や色だけでなく、使い手の生活や環境と深く結びついていることなどです

家を協同で設計し、住み続ける人がその空間を理解することで、社会空間全体のデザインに対する視点も養われていきます

家は単なる建物ではなく、そこで暮らす人々の生活やコミュニティを形作る大切な要素なのだから

ぜひ コ・デザイン をいろんな場所で

これからの日本の環境をデザインしていきましょう

2024/02/20

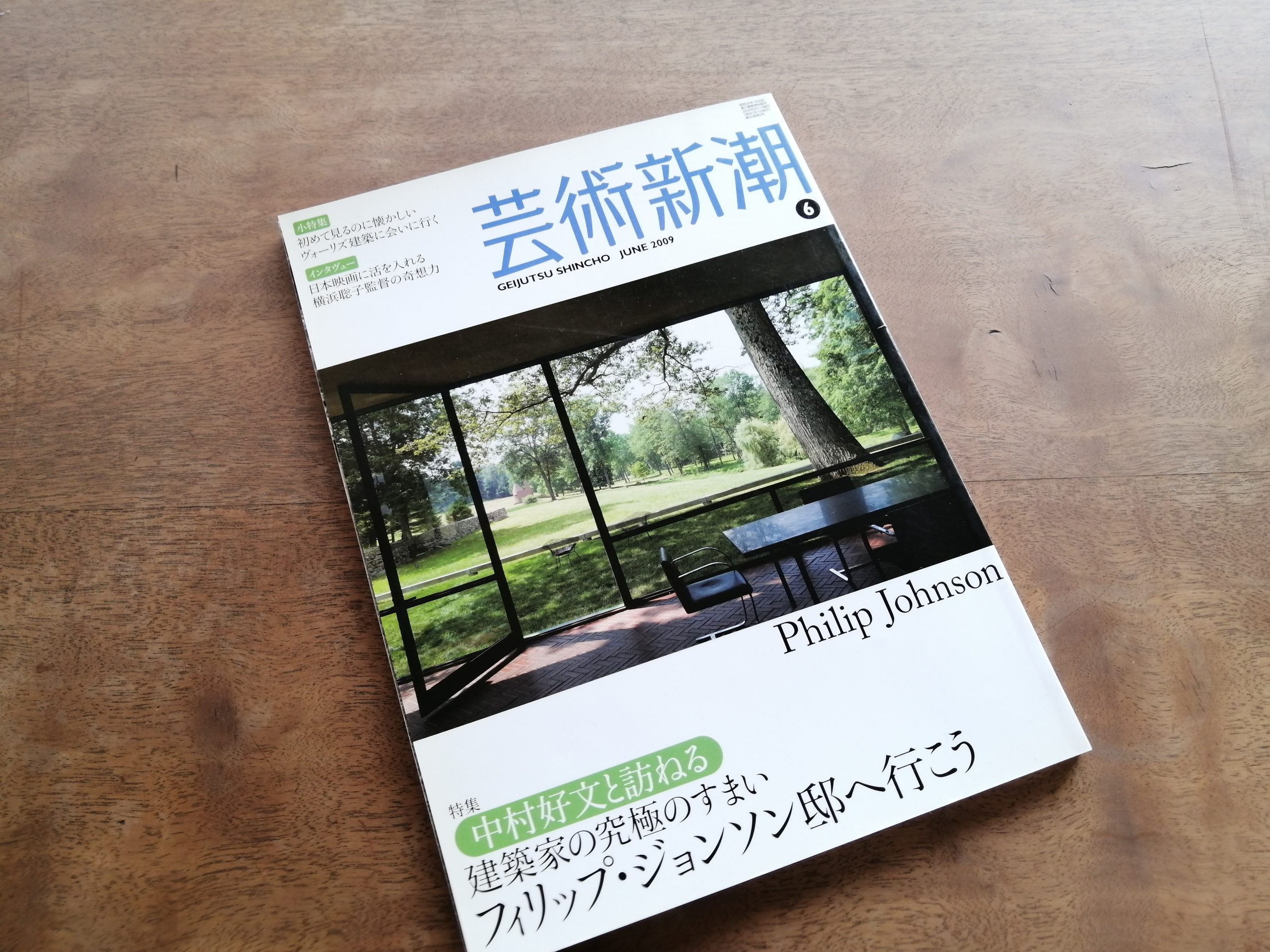

フィリップ・ジョンソン邸へ行こう

表紙買いした雑誌を

久々に手に取り読んでみました

写真の『ガラスの家』という住宅作品は

好きな住宅として学生の時にあげていたもの

・フィリップ・ジョンソン 先生

・中村好文 先生

買いますと

* * *

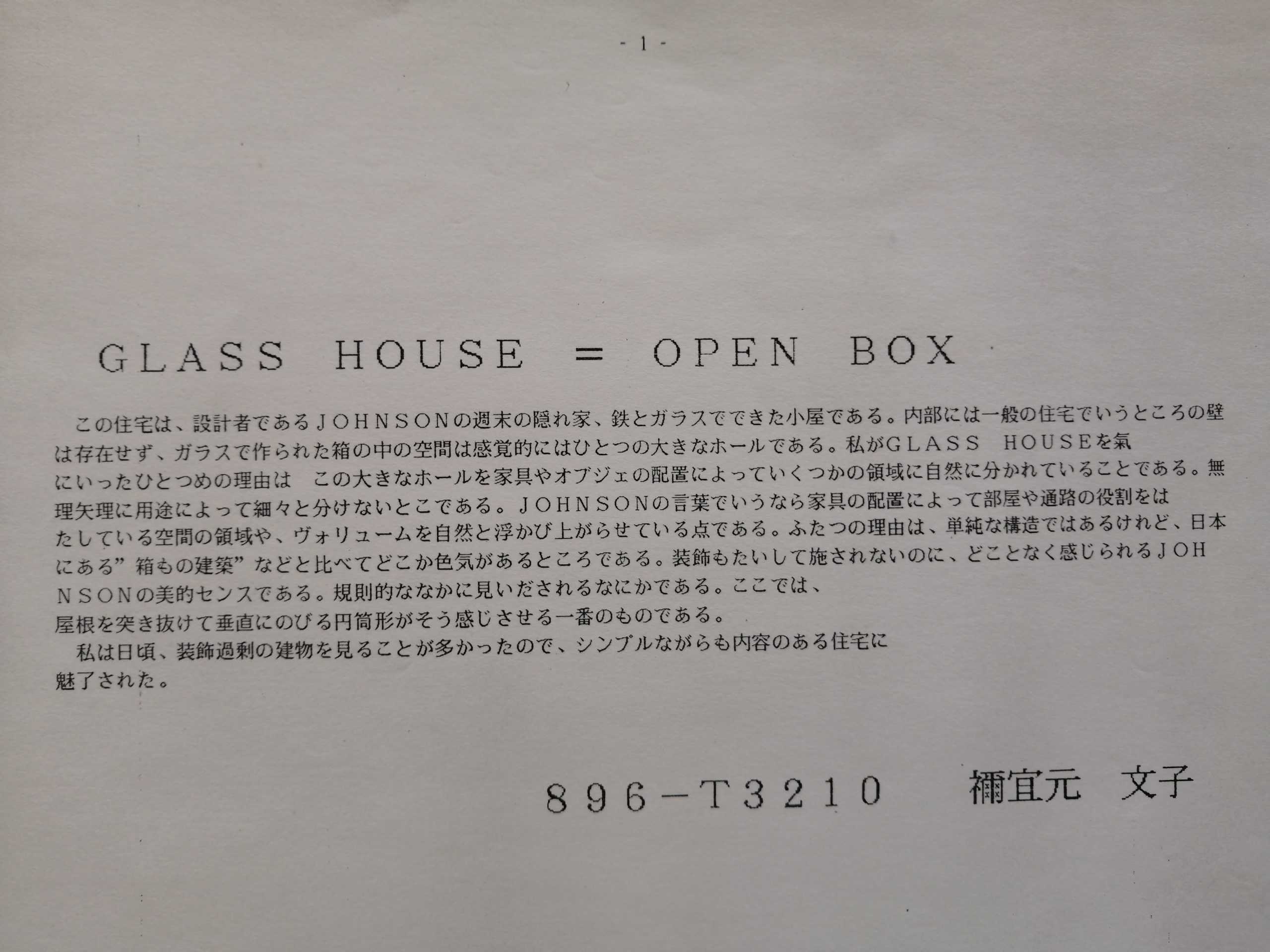

この住宅は 設計者の週末の隠れ家であり

鉄とガラスでできた小屋である

内部に壁は存在せずガラスで作られた箱の中の空間は感覚的には一つの大きなホールである

私が気に入った1つ目の理由は

この大きなホールを家具やオブジェの配置によっていくつかの領域に自然に分かれていることである

無理やり用途によって細々と分けないところである

ジョンソンの言葉で言うなら

家具の配置で部屋や通路の役割を果たしている空間の領域やボリュームを自然と浮かび上がらせている点である

2つ目の理由は単純な構造ではあるけれど日本にもある箱物建築などと比べてどこか色気があるところである

装飾もたいして施されていないのにどことなく感じられる設計者の美的センスである

規則的な中に見てとれる何かである

ここでは屋根を突き抜けて 垂直に伸びる円形の塔がそう感じさせる一番のものである

日頃は装飾過剰な建物を見ることが多かったのでシンプルながらも内容のある住宅に魅了された

* * *

大学2年生の時の課題で私が写真と図面からの家の感想です

この雑誌のガイド役は建築家の中村好文先生

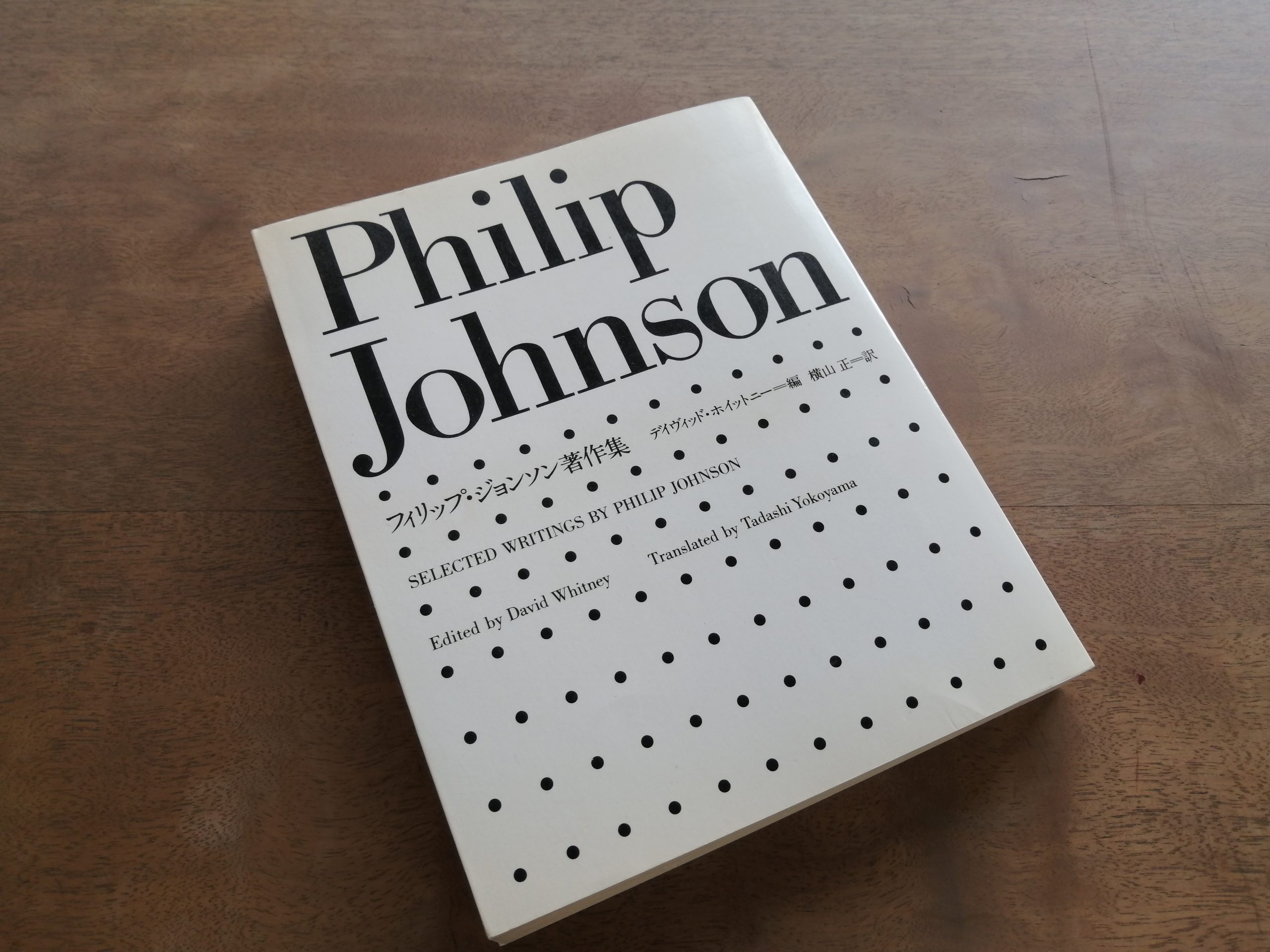

1974年に出版されたこの本で「ガラスの家」に出会ったそうです

「床から立ち上がった円筒は、その床に敷いてあるのと同じレンガからできていて、この家の主にモチーフとなっている。これはミースに由来するものではなく、私がかつて見た火事で焼かれて基礎とレンガの煙突だけ残った木造の農家のすがたから導き出されたからである。」

本のなかの説明に詩的なものを感じこころ揺さぶられたそうです

フィリップ・ジョンソン先生は莫大な財産を受け継いだ建築家でありながら

MoMA(ニューヨーク近代美術館)のキューレーターであり

抽象絵画のコレクターでした

建物だけをみて設計者のことまで気にせずにいた大学二年生の自分と

今の自分をつないでくれた大切な建物が『ガラスの家』

家具で仕切られた空間の作り方は日本のつい立てや床の高さで空間を分ける日本的な部分も感じられ

魅了された煙突の位置や形はモンドリアンなどの抽象絵画の画家の影響を受けていることも今ならわかります

さらに言えば、この家は広大な敷地に建つ9個の建物の一つに過ぎないということ

機能は部屋ごとでなく建物ごとに分けてあることにおどろき

そのことを気にもしてなかった自分におどろきました

ガイドの中村好文先生の文章で案内されるそれぞれの建物

意味があり実験をしている過程のすべてが人生

ガラスの家で息をひきとったフィリップ・ジョンソン

建築家の生涯かたる素敵な作品とともに天国へ

なんて詩的な締めくくりだろう

読みごたえのある雑誌です

ぜひ一読あれ

私は「ガラスの家」を見にいつかアメリカに行くことに決めました

2024/02/01

原点

前にも書きましたが私の絵本以外の読書の記憶の始まりは

ロビンソン・クルーソー

この本の中でいろんなものがつくられていきますが

・住む場所を選び

・住まいをととのへ

・周辺の環境を学び

・船をつくり

・土器・パン・衣服をつくる

・友達と楽しく暮らす

その中でも家をつくる章をワクワクして読んだ覚えがあり

それが今の仕事につながっているのは間違いない

本を読んだ後遊びの中で

木の上に板を張ったツリーハウスにつながるものをつくったし

発砲スチロールの箱で船もつくって川に浮かべました

自分の得られる環境のなかで

最大限の自由を求めて

快適に暮らす場所を創造することが好きみたいです

今でも

あらためて思いました

2024/01/13

街どろぼう

ジャケットが気に入り買った本

巨人が家をつまんで高台に移動してくれる

一軒移動して住人に何が欲しいかと聞くと

「親戚の家も持ってきて」でした

家の物体がその場所から移動できないのか

人がその場所を離れられないのか

街は家でできているのか人でできているのか

その両方だと思います

その場所を気に入り家をつくり

ひととのつながりの中で生きていく

家の物体がどんなものであろうが関係ないのか

人のつながりは家族まで地域までなのか

TVで見ている地震を見て

お正月から考えがまとまりません

2024/01/13

生きるぼくら

先週紹介した

「むらの原理 都市の原理」をわかりやすく

むらの部分の良いところだけを物語にしている小説でした

作者原田マハさんの言葉をかりたら

「お米をめぐる、とっておきの物語。おれの、ぼくらの、わくわくするような物語」

お米は作ったことはないけれど

ここ伴東で畑をかりて麦をつくっていると体感する良い部分が

言葉になって理解できました

私が小説家だったら

「家をめぐる、とっておきの物語。おれの、ぼくらの、わくわくするような物語」

を書けるのにとおもいますが

できないので

設計士としてひとつの家に対してとっておきの物語を仕上げたいと思います

2022/01/24

むらの原理 都市の原理

年末本棚の整理をしている時に久々に手にした本

なんとなく読み始めると

最近、設計の仕事や麦つくりの中で日々考えている

もやもやとした境界線がスッキリとしました

むらの原理と都市の原理を理解することで

今自分が住んでいる環境を

どちらの物差しでも見ることができて

よりよく理解できる気がしてきました

「むらは扶助と義務とで成り立つ自立の社会であり

都市は権利と管理で成り立つ分業の社会」

私は広島市郊外の昭和40年代に造成された住宅団地で育ち

都市で暮らすための教育を受けてきました

社会の一員として分業の一役を担っているのでしょう

戦後むらから人を吸収して都市は広がり

都市のルールでむらについても考える時代が続いて

そのなかで育って生活してきたのでしょう

むらでは

山の木で火を焚き

自然から水を得て

田畑で野菜・米などを作る時

一戸の家は自立できます

都市では

分業をこなし

給料を得て

それを元手にすべてを買うことができます

全てに価格がつけられています

私が最近設計で関わった広島市近郊の農家はむらの原理でできたもの

自立するための設備をいつでも備えることができますが

都市の原理で生活することもできます

私が伴東で耕作している麦畑周辺は

都市化によって地力の持っている土地が

地辺となり売り出されていきます

自立する家をつくることは難しい状況です

TVで見た

農家をシェアハウスにして

都市からちょっと逃げ出したい若者たちが集まっている状態

そこでむらの原理を知ることで

一人の人間の自立に必要なことを知れば

むらでも都市でも生活する場所をみつけ出せるのでしょう

人が自然と共生して

むらと都市を理解し

どちらも成立させていけばよいと思います

最後に

町内会というのは

むら的な扶助の考えを残して都市のなかにあります

もう少し都市になじむように

働きと名前を変更させた方が良いと思いますが

みなさんいかがでしょうか

2022/01/18

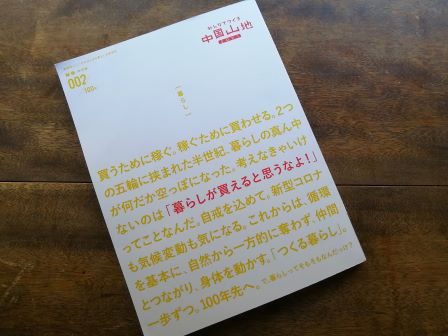

「暮らしが買えると思うなよ」

『みんなでつくる中国山地』

002暮らし

100年出版する予定の2年目の本

定価2,640円

***

表紙に書いてある内容を読むだけで

編集者の熱意が伝わってくる

ここ数年の活動

設計士の仕事として古民家の改装

麦を畑でつくる作業

山で木を切る作業を通して

この本に書いてある内容を体感してきた

体感できない方はこの本を読んでほしい

***

中国山地には豊かな生活が今も残っており

それらに今気づけば

次の世代に残していけるのでは

***

街と山が近いのも中国地方の良さ

どちらの生活も享受することができる

すごい贅沢な時代を生きていることに気づくと視点が変わる

***

この本にに書いてあるように

住宅相談会に行ってもお金のこと、メーカーのことを

教えてくれるけど

『暮らし』については教えてくれない

家は手に入るけれど

暮らしは自分たちでつくるもの

それも時間をかけて

そのはじまりのお手伝いをレフトハンズはしています

2021/12/09

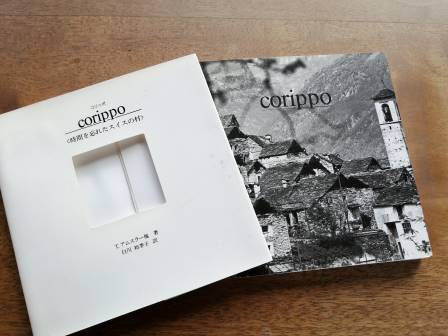

corippo<時間を忘れた村>

ノルウェーのユースホステルでしりあった

マーガッレットの先祖が住んでいた村

コリッポを訪ねた時の強烈な思い出から

日本に帰ってこの本を探しました

***

バスを降りる場所を一つ間違えて

そこから村に至る山道で見た

石と自然の造形

コリッポに到着したとき

ほぼすべてのものが石つくり

家が土地から生えてきたよう

近くのもので環境をつくる洗礼を受けました

***

最近、木を使うこと、木の良さを説明しなければいけないようですが

近くのもので自分たちの環境をつくることに反対の人はいるのでしょうか

2021/12/01

どちらへ進むのか?

アレックス・カー 美しき日本の残像から

「人類が宇宙に住む時代が来たら、日本人は一番スムーズに宇宙の生活になれるでしょう。

その理由は宇宙には木、草、鳥、動物、美術、文化的な街並みなどがないからです。

宇宙船の中、あるい月の上の植民基地はアルミと蛍光灯の世界です。

他の国の人たちは時々自然の森や生まれ故郷の美しい街並みを思いだして、地球に帰りたくなる。

けれども、日本人は日本を思い出してもアルミサッシ、蛍光灯、空に聳える鉄塔、

コンクリートとガラスの町しか思い浮かばないので、月での生活とそう変わらないはずです」

花鳥風月をめでる日本の文化と家があります

しかし、テレビで宣伝されている家たちは車のよう

どちらへ日本が進むのか

どちらにも極められる法でありつづければよいですが

photo:南フランス・モンテリマーレ・夕食時のレストラン

2021/11/26