詩仙堂にあこがれて

7年前の話になりますが

施主(知り合いの設計士さん)のご実家を見学させていただきました

既存敷地の段差と石積を利用

前面道路から見ると平屋

お庭からは2階建て

庭に面して広縁を挟み座敷と

庭からの躙り口から入る茶室

階下には石積みの壁に挟まれた

ひんやりとした空間

回遊式のプランで

ワクワクして見てまわりました

その見学の数か月前に

京都の詩仙堂を見ていたので

ちょっと面影を感じていました

建物は施主の祖父母の時代にたてられ

今手元にある図面と写真は

1964年のその後の改修記録になります

(施主の中学生の頃)

この建物に魅了されるのは

施主となる代々の方々が大工さんに注文をして

人が集まれるように(婚礼や仏教行事)考え続け

手を入れながら守れた空間があるからです

畳をひくことのできる広縁から

以前は呉市が海まで一望できたようです

今回の訪問は

屋根からの雨漏りが以前よりもひどくなり

この建物を残すのか

改修をどこまでするかと

ご相談があり

まずは相談業務の仕事として

再度、呉・平原へ

写真で詩仙堂の確認を

傾斜のあるお庭

門のあるアプローチ

お庭から見る建物など

似ていると感じていたことは

実際はそうでもなく

詩仙堂ホームページを見ていると

詩仙堂はただしくは「凹凸窠」と呼び

デコボコした土地に建てた住居という意味で

この段差のある敷地のことかと思いました

凹凸窠の中心に

四方に詩人の肖像画をあげた「詩仙の間」があることから

詩仙堂と呼ばれているそうです

改修のため

屋根や構造のことを理系の頭で考えながら

詩仙堂に思いをつなぐためには

呉・平原の家の石積みに囲まれた部屋こそがその場所だと

(施主のお父さんの書斎)

詩的な空間にあこがれる私はひそかに考えています

2024/07/05

筆の里工房

先日熊野へ出かけたので

筆の里工房を見学してきました

日本人と文字の関係や筆の作り方など

盛りだくさんの展示内容を見学後

体験で友達たちが先生に名前の書き方を習いはじめ

仕方なく私も参加することに

***

左利きの私は書道は苦手です

自分の思いをかたちにできないのでイライラするので

頭がシャットアウト状態に

***

上段が私が書いたもの

2段目が先生のお手本

3段目は違う書体でのお手本です

家に帰って練習すると少しずつうまくなっているような

先生が書いた文字より

私が書いた名前の方が自分にしっくりくるのはなぜでしょう

***

家をつくる時も

こんな習字の先生のように

自分でつくろうとするものを

つくりたいように導くのが私の仕事だなと感じる休日でした

家づくりも大人の習い事にならないかな

2024/05/27

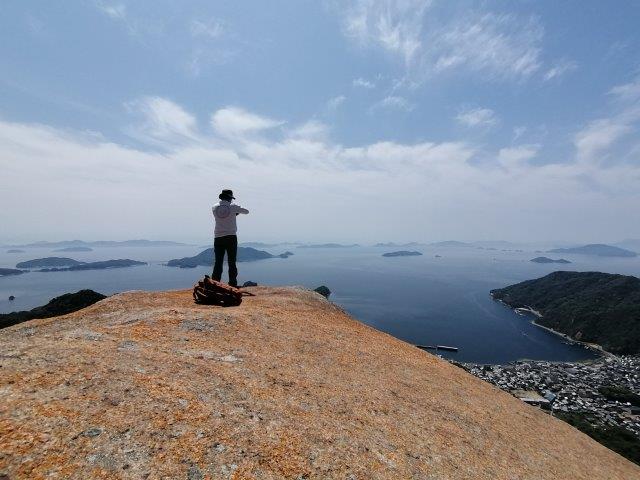

倉橋火山

この景色を見るために

一年に一回以上は訪れる倉橋火山

いつもは車でほぼ頂上の

駐車場まで行くのですが

GWは大阪の友達に

この瀬戸内海の風景を見せたあげたくて

車路が通行止めのため下から登山

毛虫がたくさんいてサクラの木が多いことがわかる

来年は春に登ろう

おだやかな気持ちと爽快感が味わえる

2024/05/11

GWに家のメンテナンス(実践)

GWの休暇をつかって

事務所プチ改装と

住居部分のメンテナンスを

長年見慣れた事務所壁

予算をおさえるため

石こうボードまで大工さんにお願いして

セルフビルドの白の塗装でした

事務所前はトラック等の往来が激しく

壁の目地のひび割れを生じていました

これから先に

メンテナンスをしなくて済む材料を

ヘムロックの羽目板をボンドで施工

スイッチまわりもやり切りました

住居のダイニングキッチン部分も

築17年になると汚れが気になり始めました

床はネットで調べて

マジックリンを薄めて床板を掃除して

その上水拭き

自然塗料を塗装

うるおいが戻ってきました

壁はクロスの上から塗装

壁紙と相性の良い水性塗料を選びました

塗装時間よりも

塗らない部分をおさえる養生が時間がかかります

無理せず二日に分けておこないました

材料費はすべてで 約6万円

レジャー費用をメンテナンスにあててみてはいかがでしょう

イベントとして楽しめますよ

2024/05/08

牧野植物園展示館

高知県立植物園には

記念館・展示館と温室があります

温室はガラス張りなのですが

この9mの塔が入り口

素敵な空間体験ができます

植物が光を求めることを理解するとともに

見学当日は雨でしたが

記念館と展示館は

植物に必要な水と光をデザインされているので

最良でした

ところどころにある竪樋から落ちる雨水

屋根の形状からどこで水を落とすかという問題を

シンプルに水盤に落とすデザインに日本の伝統を感じます

またどこまで屋根を掛けるかも

相当考えられただろうということも

私のお気に入りの場所は

展示館の一番低い部分は

イベントホールのようですが

シダ植物の下に自分がいるようで心地よい

棟と両サイドの軒との距離をかえながら

屋根がつくられ

その中に空間が入っているのですが

距離が短い場合は集成材の梁をそのままかけられ

距離が長い場合はトラスが組まれています

わかりやすくすっきりとした空間は

心が安定します

東京の設計事務所在職時に

設計に携らせていただいた温泉館の梁を思い出しました

あらためて空間のデザインて楽しいなと思う建築です

竣工から時間を経ても美しくたもたれているのも魅力です

2024/03/29

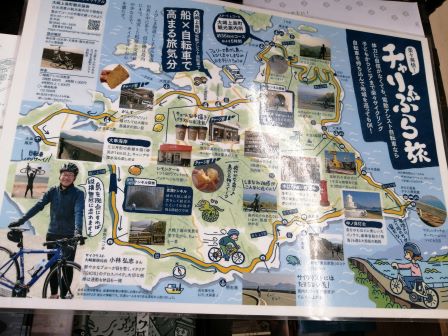

大崎上島ちゃり旅

竹原港からからフェリーに乗り白水港へ

大崎上島初上陸

観光案内書でちゃりを借りて

34.5キロの島一周にチャレンジ

島の大きさを体感しました

高低差から平地・山を

食べ物をさがして商業地を

風景をみて産業を

この島で多く見かけたのは

まずは港でした

七つの港でしまなみ海道ともとびしま海道ともつながっています

島から島への旅を楽しめそうです

次に造船所

木造船の時代から造船業で島が栄えたようです

囲いもなく船がつくられる光景を見ることができます

造船業の栄華の部分がほんの少しだけ残っていて

木江の街に高層の木造建築が

写真は五層の木造建築です

従業員のアパートだったのでしょうか

東京の同潤会アパートを思い出すような建築も残ってました

再生すればここも観光の拠点にできそうです

回周道路のまわりには

柑橘の木々にオレンジや黄色が

山を見上げれば

石切り場が

石をつかった造形物も見つけることができました

小学校の社会科の授業であった

地図を読む

そんな時間でした

2024/02/29

木目プリント

木目プリントが使われる理由について考えたことがありますか?

本物の木ではなく、木目がプリントされたシートが目にすることがあります

なぜこの素材が選ばれるのか、私も疑問に思っていました

シートだったら単色でも良いのではないかと

最近、その理由に気づきました

それは、新しい素材に対する抵抗を減らすための仕掛け

昔は木の床が主流でした

次に、薄い木の板を張った突板床板が一般的になりました。

そして今、シート張りへと変遷しています

シートになってもなお、木目を使うのは、

惰性のデザインなのだと思うにいたりました

コンクリート打放しのような壁紙

タイルのようなサイディング材

なんちゃってデザインともちょっと違う

素材について考えることもなく

家を購入してしまうのはなぜでしょうか

視覚の他に

触感でものを選ぶことをやめたのでしょうか

実家の2階の床板の張り替え

自分たちでDIY

素材は厚さ15ミリのウォールナット

家具などを置くには硬くてよい木です

傷がついても気にならない

実家を新築した昭和43年頃の

突板張りのデザインされたフローリング

今では珍しいですが

さすがに50年を超えるとところどころ剥がれてきます

2020年に床板張替の足元のリノベーションを

2023年へのリノベーションへつながりました

tree to floor

2024/02/09

ボリューム

街散歩中に見つけた風景

平和公園から十日市にわたる橋から

川の先にはサッカー場

今までは川の向こうに山が見えていました

こうやって見ていると息詰まりそう

球技場のボリュームがいきなり街の中には

ちょっときつい

2023/11/25

ロッキングチェアー

今年の夏は8月9月は

実家の改装にかかりきりでした

設計・施主・自主施工部分と

家の歴史を知るために写真を見返していると

ロッキングチェアーにのっている姿がたくさんあったので

母の改築祝いにその当時のデザインのものを探し

リペアして姉弟でプレゼントしました

これから母が老後にお庭を見ながら過ごすのに

家族との思い出を振り返りながら

そんな時間に一番似合う椅子だと思います

久しぶりに座ったら

思い出の座り心地と違いました

イスが小さく感じました

2023/10/05

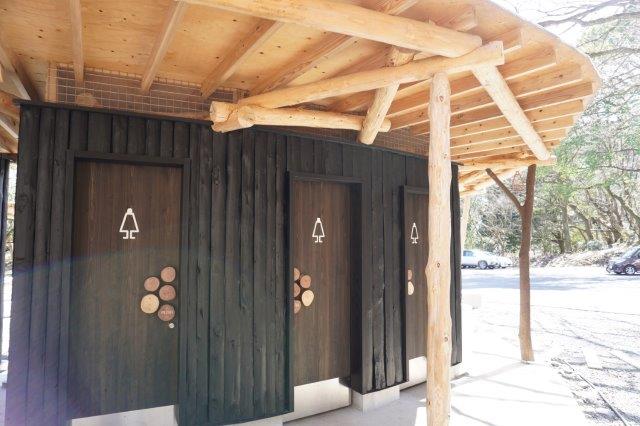

お祭り広場公衆トイレ

建築を見るために熊本を訪ねるので

新しいアートポリスプロジェクトを見ようと

調べたところ

大学の近くの立田山自然公園に

設計競技で建てられた公衆トイレを発見

公衆トイレのブースが

山に向かって並べられ

ブースから出ると山

いったん暗い手洗い場

ブースと外の中間を消去

そのかわり

ブースで囲む内部空間には

抜けわたる青い空

ランダムに組まれた丸太の屋根は軽く安く仕上げ

どこまでも風が抜けわたる

公衆トイレの新しい形を見ました

良い建築を見せていただきました

2023/05/02