フィンランドのライフスタイル

フィンランドのライフスタイル

(暮らしを豊かにするデザイン)

ひろしま美術館での展示の最終日に訪れた

フィンランドが育んだデザイナーの

家具・陶器・ガラス製品・テキスタイルが並ぶ

その中で私の目を引くのは

アアルトがデザインした家具群

フィンランドを代表する建築家

アルヴァ・アアルト先生

1998年にフィンランドを

南から北まで建築を見てまわった

(今のように北欧のライフスタイルが注目されていなかった時代)

フィンランディアホールの青い木の壁を見て

木とデザインと建物の可能性・親和性を感じて帰りました

展示されている家具も

建物に合わせて設計されたものばかり

あらためて

アアルト先生の住宅雑誌を見ると

そこかしこに展示されている家具が

家についている家具というよりも

人についている家具

どの空間にもあう理由

フィンランドバーチ材と曲木の技術

単純なラインでつくられたデザインが

人々の生活を豊かにしている

デザインの意味を改めて考える時間となりました

2024/06/12

道後温泉本館

松山に何度も行くのだけれど

道後温泉に入ったことが無かったので

改修中ではありましたが

本館のお風呂につかりに行きました

在来木造の良いところは

改装・改築が簡単におこなえるところ

平面図を理解していないですが

改修を重ねてこんな大きな建物に

わけのわからないところに

入り込む感じがワクワクします

あとから建物を見回すと

外から見ると入り口がたくさん

改修中は霊の湯のみ営業

こちらの入り口から

神の湯への入り口は3か所

以前はこちらから

身分と性別で入り口が分かれていたそうです

現在のメインの入り口は

温泉街の商店街に向かって開けています

舗装工事の最中でした

屋根が切り返しが多いのが

位が高い、地位が高いということでしょうか

こちらの入り口は皇室用です

2024/04/01

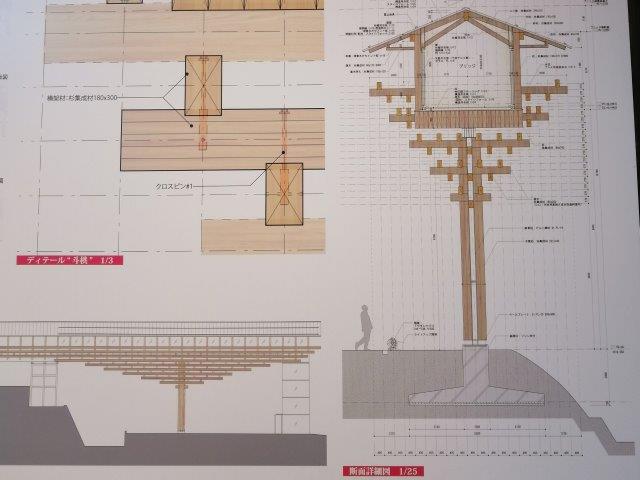

雲の上のギャラリー

日本の伝統的な木造建築で

柱の上に使われる『トキョウ』を

構造とデザインにしたギャラリーです

2012年に見学に行ったときは

ホテルとお風呂をつなぐ橋でしたが

現在は木の橋ギャラリーとして使用されています

旅の途中で沈下橋を見に行きました

どことどこをつないでいたのだろう

ただ沈下橋のありかたを体感しに

ホテルがなくなり

機能を失い

ただ橋として残っている時

かたちにとても意味が出てきたのでしょう

この形状のはしでなければ

ホテルとともに建て替えだったのではと思うと

残る建築・残る木の橋ということに

集成材が時間を得て

重ねた木材の層より

組み物により一体化していることに目が行くように

巨大な木のオブジェとして

2024/03/30

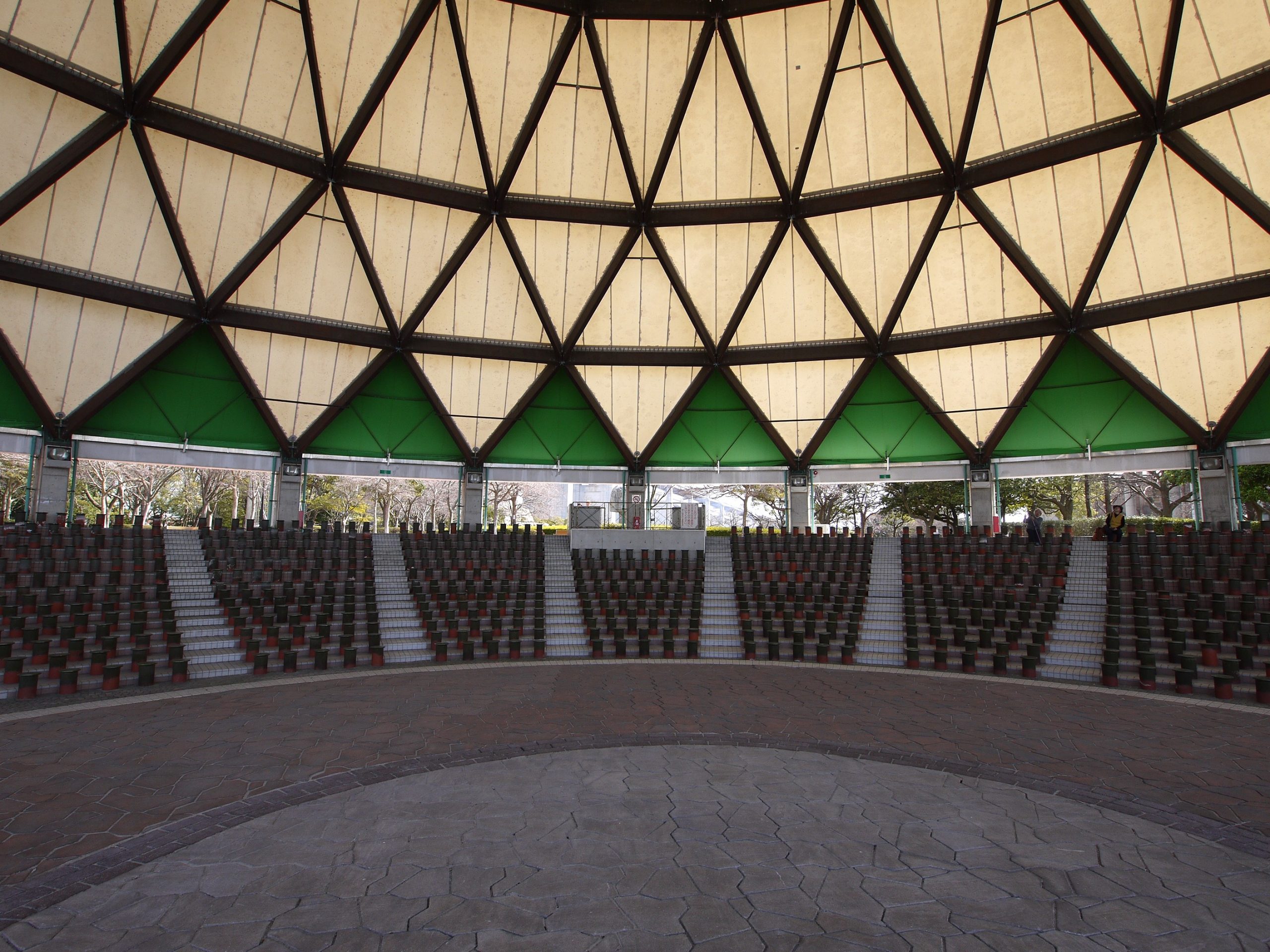

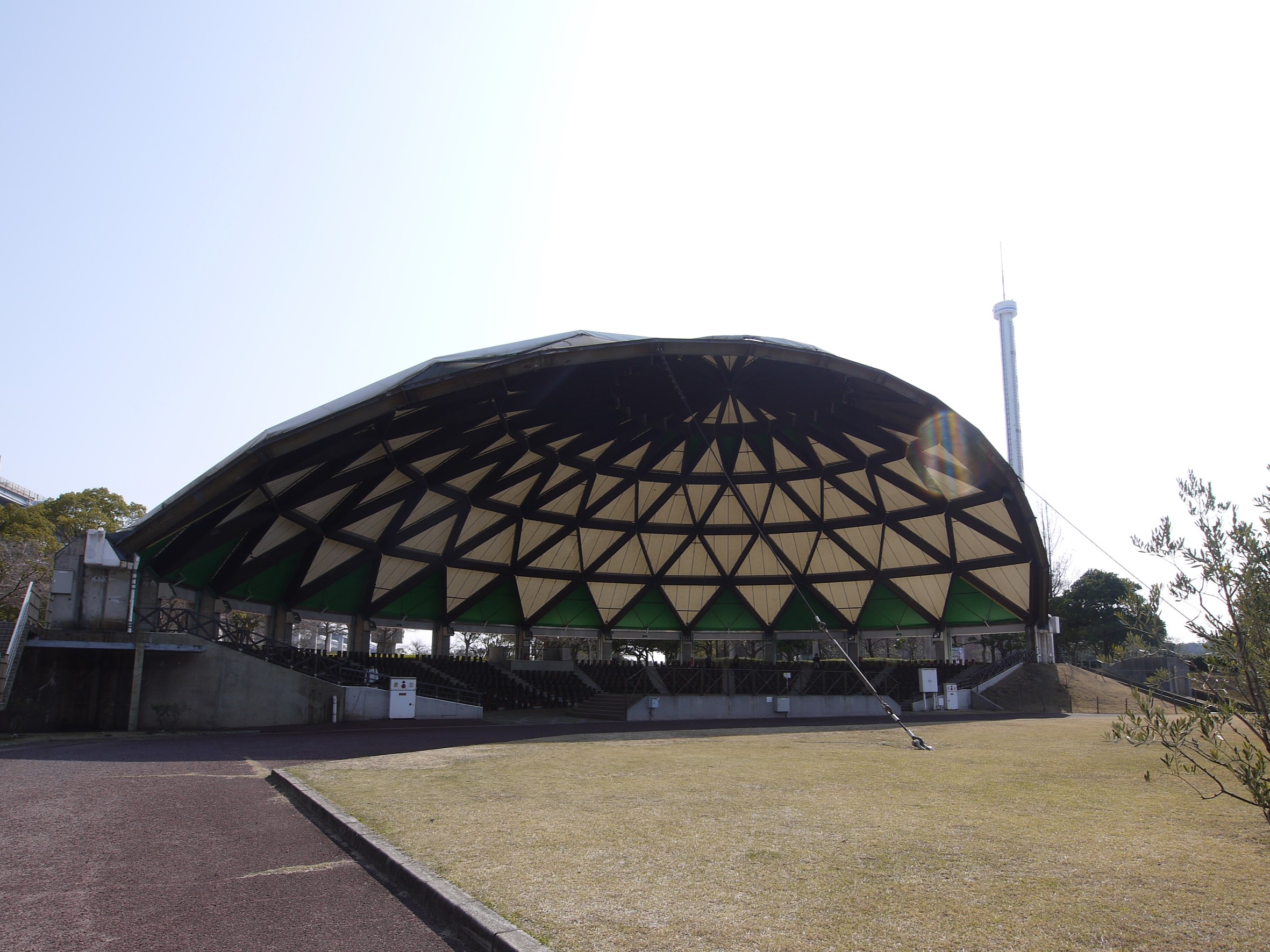

空海ドーム

瀬戸大橋博1988年に竣工した

イベントプラザ空海ドーム

1989年に大学に入学した時の現代建築論のなかで

木島先生がこのドームについて

熱く語られていたことを思い出しました

今回訪れてみての感想

・集成材で組んでいるのにとても軽やか

・ドームで切り取られたラインがとてもきれい

・空海のネーミングにデザインのコンセプトを感じる

・細かい意匠の配慮がドームの形状を引き立てている

地中海建築を研究されていただけあり

円形劇場への思いも

すべての寸法に意味がありそうです

ただ座っているだけで

瀬戸大橋ができた時のことに思いを寄せることができそうです

ぜひ訪れてみてください

2024/03/28

木目プリント

木目プリントが使われる理由について考えたことがありますか?

本物の木ではなく、木目がプリントされたシートが目にすることがあります

なぜこの素材が選ばれるのか、私も疑問に思っていました

シートだったら単色でも良いのではないかと

最近、その理由に気づきました

それは、新しい素材に対する抵抗を減らすための仕掛け

昔は木の床が主流でした

次に、薄い木の板を張った突板床板が一般的になりました。

そして今、シート張りへと変遷しています

シートになってもなお、木目を使うのは、

惰性のデザインなのだと思うにいたりました

コンクリート打放しのような壁紙

タイルのようなサイディング材

なんちゃってデザインともちょっと違う

素材について考えることもなく

家を購入してしまうのはなぜでしょうか

視覚の他に

触感でものを選ぶことをやめたのでしょうか

実家の2階の床板の張り替え

自分たちでDIY

素材は厚さ15ミリのウォールナット

家具などを置くには硬くてよい木です

傷がついても気にならない

実家を新築した昭和43年頃の

突板張りのデザインされたフローリング

今では珍しいですが

さすがに50年を超えるとところどころ剥がれてきます

2020年に床板張替の足元のリノベーションを

2023年へのリノベーションへつながりました

tree to floor

2024/02/09

杉板の外壁

三年前に改築した家の杉板の外壁

最初はむらがありましたが

やっと全体がグレーに落ち着いてきました

塗装するか悩んで

無塗装に

ここからはメンテナンスフリーです

杉板の板厚が外壁の寿命

最初に塗装するのは汚れを防止するけど

自然な仕上がりにはなりにくいので

続けて塗装をしていくことに

どちらが良いか好みのお話ですが

20年後になるとどれも濃い色で塗装するか

グレーを許容することになるのが

杉板の外壁だと思います

経年変化が楽しめない人は違う素材を選んだ方が良いです

2023/01/26

樹木と建物

建物を西日から守るための欅並木

山形・酒田の山居倉庫の景色

どちらも残っている幸せな関係

青森・弘前の長勝寺参道

参道にはお寺がたくさん

こちらは建て替えがおこなわれていますが

参道の樹はそのままに

秋田・男鹿半島

なまはげ伝承館裏の神社

山の中に建てられた祠は樹に囲まれている

山形・羽黒山

国宝五重の塔と杉並木

建物より年長の杉も点在する

山形市内の博物館

山形城内にもってこられた建物は

樹と一緒に保存される

2022/10/11

働く小屋

大工さんの支度小屋

屋根はトラス組

小さな部材で大きな空間が作れます

働く小屋

工場をなどを見るとわくわくする

古民家を見に行っても

蔵や納戸の方に興味がわく

構造がいたってシンプルで

木のリズムを感じれるからかな

2022/06/01

建具の高さ

少し前の日本の家は建具の高さは

地方共通で使いまわすことができるものでした

先日事務所に来られた高齢のお客様が

建具の高さは6尺の家が建てたいと

私も民家を改築しながら常々

6尺の建具と天井までの高さの割合の美しさを感じています

最近の日本人が背が高くなったから建具を高くしたのではなく

木の家への美意識が薄まったからではないかと思っています

住空間にも美しさは隠れている

2022/06/01

外壁の色(北欧)

北欧の郊外住宅

木の板張りを見かけますが

色は様々

あか

あお

きいろ

みどりと

急傾斜な山が多い日本と違って

なだらかなのか

地盤がかたいからなのか

日本の街中を占める

きたない土木構造物はほぼ見当たりません

ノルウェーでホームステイした時

ラガハイドに教えてもらったこと

外壁の塗り替えは自分たちでするということ

色をつけるのは

雪にかこまれる季節も想定して

彼女の務める学校を見学したとき

教室の色もカーテンの色も様々

学年が変わったらみんなで選んで

教室の色を塗り替えるそうです

色を変えて

環境にアクションを起こすって

体験しておいた方が良いことですね

自分たちの環境は自分たちでつくれると

青い空はどこにでもある

みどりの木はどこにでもある

日本にも豊かな色の文化がある

けどこと街中の外壁の色を見ていると

色の問題だけでなく

庭と家の問題

土木構造物の問題

素材の色を大切にしてきた日本人が作り出す

今の街並みはいかに

2022/03/08