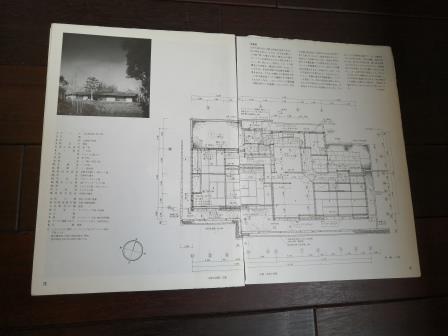

学生時の図学宿題

私が大学生の頃はまだ図面はトレーシングペーパーに

ドラフターを使い鉛筆をまわしながら図面を書いていた時代

はじめて図面を書いたのは大学一年生の図学の宿題

呉羽の家の平面図

本になっているので全部読んで

書いているものを理解していれば楽しかっただろうに

ただただ転写するのみ

細かい作業は苦痛すぎました

さすがに今見ると図面の内容全部わかりますが

宿題を出した同じ先生からの一言で

『ジーンズの縫い目のステッチ・ポケットのデザインがかわるだけで

できあがりがかわるよね』

ディテールを大切にすることは仕上がりにつながる

設計監理の仕事をしながら日々大切にしています

木造の詳細3住宅設計偏 彰国社

2020/12/16

修学旅行バック

『タンスの奥から出す』という表現が当てはまるバックを

久々に一緒に街歩きしてみた

高校の修学旅行のために購入したジーンズのバック

日常使いだったSACの青のバックは色あせて早めにさよならしたけれど

自分の中で35年という時間がこのかばんとともに流れている

購入するときはこの時の長さを思うことはなかったが

家を設計するときの癖で使用期間が気になる私

35年といえば建売などの想定建て替え時とか言われる日本

建てるときの時間の想定と

お金のかけ方はもうすこし工夫が必要です

2020/12/03

長明の方丈

京都の下鴨神社の糺の森

河合神社の境内に再現した方丈の庵があります

50歳を機に隠遁して大原に

一丈四方(1丈約3m)の『栖』を構えて

『方丈記』等を書き上げました

ゆく河の流れは絶えずして

しかも もとの水にあらず

よどみに浮ぶ うたかたは

かつ消えかつ結びて

久しくとどまるためしなし

世の中のある人と栖と

またかくのごとし

日本人の住宅感に影響をあたえている文章だとおもいます

2020/10/22

窓の自由

オランダに住んだことがある方に薦められて行った

クレラー・ミュラー美術館

ゴッホ美術館に次ぎゴッホの作品が所蔵されていることで有名です

その中に窓で印象に残った展示空間がありました

窓の大きさ

窓の設置高さ

窓の割方

窓と展示品との関係

窓からの風景

どれも私は好きな場所でした

今の日本の住宅では窓の性能・素材・大きさ等

窓にはたくさんの自由があります

うまく使いこなすだけで

ワンランクアップして空間になりますよ

2020/10/14

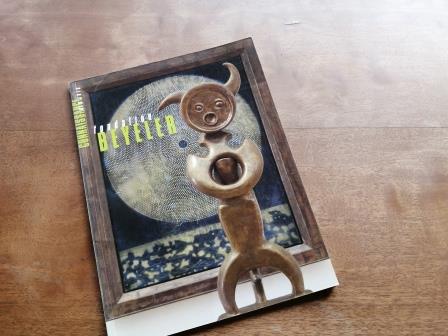

バイエラー財団美術館

バイエラー財団美術館の思い出

・内部が外部とつながるように明るい

・閉鎖的でなく見ることを強要されない

・それぞれの作品がその作品に合う場所に展示されていた

・公園の一部として環境になじむ外観

美術館開館当初に見た

ジャコメティーの作品と公園の背景との取り合わせはしばらくみとれてました

photo:美術館のパンフレット1998

2020/10/07

小学校

小学校1年生の時だけ木造校舎でした

思い出の一つにトイレの存在があります

教室の建物とは別棟で建てられた

校舎の北側で暗くて・臭くてと

久しぶりに同じようなプランで立っている旧小学校の建物をみて

なつかしくて寄り道してしまいました

3年前まで小学校として使われていたそうです

建物を壊す考えのない国では活用を考えるのでしょうけど

日本は維持管理の問題にして建物を壊します

そういう文化なのでしかたないのでしょうか?

2020/10/05

ねむる場所

裏山にお墓がある家

集落の山にお墓がある村

どれも自分たちが生活をして時間を過ごした場所の近くで眠っている故人

隣人がなくなり近所の墓地に歩いて参った時

なんて自然なつくりなのだろうと感じました

できればこんばん月を見上げるときの背景となる山々が見えるところでねむりたい

photo:ハルシュタットの墓地

2020/10/01

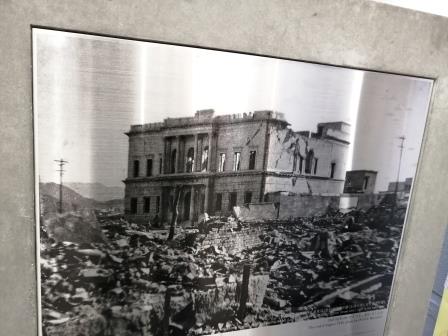

吹き抜け空間

この写真は被爆建物で

1967年からベーカリーレストランとして使われていました

被爆壁を外壁をはめ込む形で今回新店舗がオープンしましたが

いままでの賑わいや・空間の広がりを感じさせるしかけはありませんでした

アンデルセンに行くのはパンを食べにより

あの場所であのパンをだったような

広島に来る友達にお勧めしていたのになー

建て替え前は吹き抜けまわりにレストランの席があり

またその前の建物の記憶にも暗いけど吹き抜け空間があったような

ひろしまの想いで空間はひとつなくなり寂しいな

これからの人の想いで空間となればよいとおもいますが

2020/09/29

無人島

ロビンソンクルーソーを再読はじめて

無人島・神への信仰という言葉で

現在無人島である野崎島

さらにそこに建つ旧野首教会を思い出しました

信者が生活の中で捻出したお金で建てられた教会

公共の建築のありかたですよね

2020/09/02

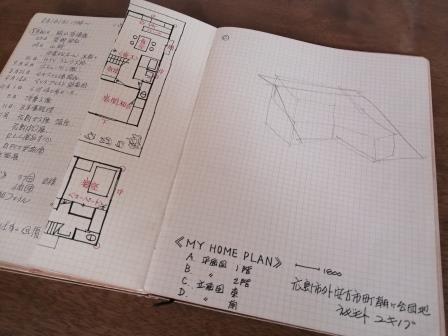

父のスケッチブック

何年か前に母から渡された父の仕事のノート

高度成長期の後半の広告業界の忙しさを垣間見ることができます

その中の1ページに記されていた

MY HOME PLAN

我が家はほぼそのまま出来上がっています

いろんな建築雑誌を読んで素人なりに考えたようで

とにかく空間が広くつながり

どこにもないONLY ONEの計画

その計画をお手伝いする仕事についたのだと改めて

父が考えていたことを書いたskechbookを見返しました

2020/08/06